近日,中國科學院合肥物質院等離子體所倪國華研究員、孫紅梅副研究員聯合安徽醫科大學王棟副教授在醫用材料二氧化硅表面改性領域取得重要進展,相關成果發表在國際期刊Chemical Engineering Journal上。

介孔二氧化硅負載銀納米顆粒(Ag/MSNs)因其優異的抗菌性能和低細胞毒性,在皮膚傷口治療領域展現出廣闊應用前景。然而,其表面固有的負電荷特性會與同樣帶負電的細菌表面產生靜電排斥,從而降低其整體抗菌性能。為解決上述問題,通過表面接枝帶正電的氨基官能團調節二氧化硅(MSNs)表面電荷狀態,是改善其細菌親和性的有效策略。傳統氨基接枝方法主要依賴MSNs與有機硅烷試劑的縮合反應,這類方法普遍存在官能團在材料表面分布不均,以及接枝的官能團在酸性或堿性環境中易發生水解脫落等缺點。因此,開發一種高效、穩定的Ag/MSNs表面電荷調節策略,對于進一步提升其抗菌效能至關重要。

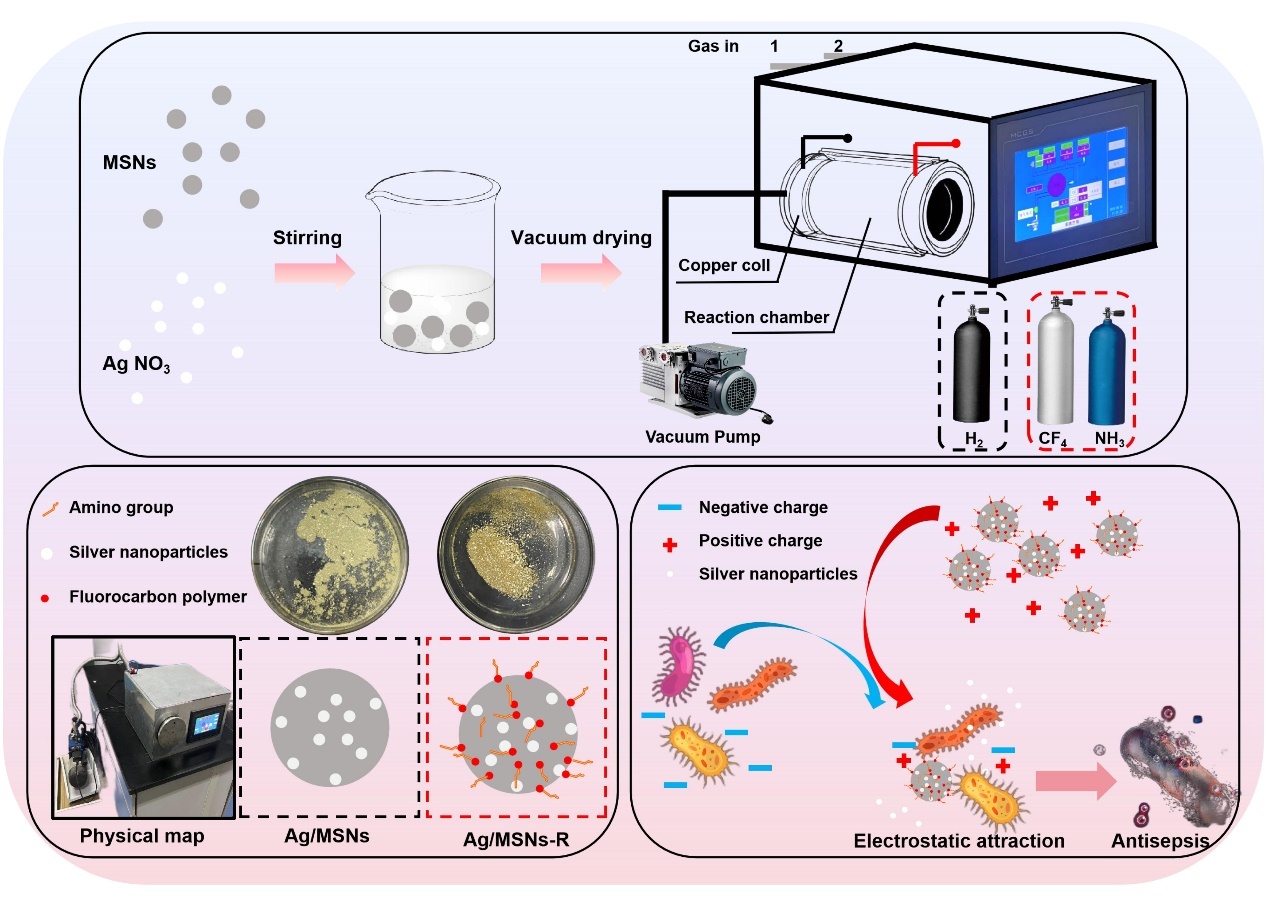

針對傳統方法的不足,研究人員采用兩步等離子體法制備了帶正電荷的胺-氟碳聚合物(R)接枝的銀/介孔二氧化硅復合材料(Ag/MSNs-R)。首先,通過氫等離子體還原法在MSNs載體上合成Ag NPs。隨后,利用四氟化碳和氨氣混合等離子體對Ag/MSNs進行修飾,在其表面接枝胺-氟碳聚合物。結果表明,直徑為6.25±3.24 nm的Ag NPs均勻分散在MSNs中。同時,用R修飾的Ag/MSNs顯示出正電荷,可通過靜電相互作用有效吸引帶負電的細菌細胞膜。體外抗菌試驗表明,Ag/MSNs-R對革蘭氏陽性(金黃色葡萄球菌)和革蘭氏陰性(大腸桿菌)的殺菌能力可達到98%以上,抗菌性能是未修飾的Ag/MSN的7.4倍和4.37倍。體內研究表明,Ag/MSNs-R對大腸桿菌病原體表現出抗菌特性,減輕了細菌感染引起的炎癥反應,并通過精氨酸酶-1信號通路加速傷口愈合過程。

合肥物質院與安徽醫科大學聯合培養的碩士研究生查婧婧、安徽醫科大學博士后孫濤為論文第一作者,本項工作得到了國家自然科學基金(No.12105325、12275317和11875295)的資助。

論文鏈接:

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1385894725078775?via%3Dihub

<span id="9mlez"><optgroup id="9mlez"></optgroup></span>