<span id="9mlez"><optgroup id="9mlez"></optgroup></span>

穩態強磁場實驗裝置(SHMFF)用戶天津大學尹燕研究團隊在SHMFF所屬SM1超導磁體支持下,成功研發出一種新型取向二茂鐵鹽陰離子交換膜,該陰離子交換膜具有在膜的透過面(TP)方向取向排列的離子傳輸通道,極大地提高了陰離子交換膜燃料電池的功率輸出;同時,這種陰離子交換膜具有優異的熱穩定性、堿穩定性和氧化還原穩定性,可以在苛刻的電池運行條件下長期使用。該研究成果發表在期刊《自然·能源》(Nature Energy)上。

陰離子交換膜燃料電池(AEMFC)有望使用非貴金屬催化劑以及在堿性條件下更強的氧化還原活性,從而取代昂貴的質子交換膜燃料電池(PEMFC)。陰離子交換膜(AEM)作為陰離子交換膜燃料電池的核心元件,其設計對于電池功率輸出和性能穩定性至關重要。

在陰離子交換膜燃料電池(AEMFC)的工作過程中,氫氧根離子穿過陰離子交換膜從陰極到陽極參與反應,因此電池性能受陰離子交換膜在透過面方向電導率的影響較大,而與膜的平行面(IP)方向電導率的關系較小。大多數AEM表現出各向同性的陰離子電導率,采用相分離等常用策略往往無法有效地定向增強陰離子導電性。

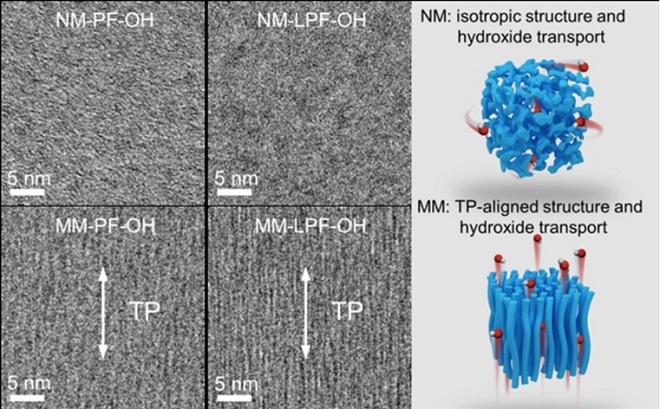

針對此問題,該團隊使用強磁場在順磁性二茂鐵鹽AEM中構建了TP取向的傳輸通道。這一策略沿用了他們此前在質子交換膜領域取得的進展(Nature Communications, 2019 10, 842; Energy & Environmental Science, 2020 13, 297-309),將同時具有磁響應能力與離子傳導能力的材料拓展到了AEM領域。 順磁性聚合物在強磁場下通過溶液澆鑄形成TP取向的高導電性PF-OH和LPF-OH AEM(磁鑄膜,MM),分別為MM-PF-OH和MM-LPF-OH。無磁場條件下制備的對照膜(非磁鑄膜,NM)分別為NM-PF-OH和NM-LPF-OH。圖1為透射電子顯微鏡(TEM)觀察到的磁鑄膜(MM)和非磁鑄膜(NM)之間顯著的形貌差異,表明磁場能有效誘導生成TP取向的氫氧根離子傳輸通道。

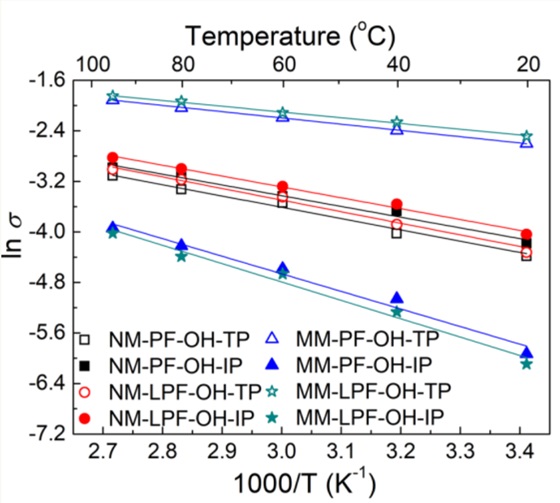

具有TP取向傳輸通道的磁鑄膜MM在TP方向的離子電導率(σ)顯著高于IP方向(圖2),在不同溫度時,σTP/σIP比值在8.9~36.8之間。 MM-LPF-OH的σTP/σIP比值高于MM-PF-OH,因為其取向程度更高(與TEM的觀測結果一致)。此外,MM的TP方向氫氧根離子電導率比NM在不同溫度下高3.1~6.3倍,表明MM中的氫氧根離子在TP方向傳導更快,這有助于提高AEMFC的功率輸出。

除了高電導率外,堿穩定性對AEM也至關重要。大多數AEM使用季銨鹽作為陰離子導電基團,通常堿穩定性較差(尤其在高溫下)。目前對AEMFC的研究大多采用60~80℃的運行溫度,與實際理想應用溫度具有一定差距。 一些有國際影響力的AEMFC研究團隊都認為將AEMFC工作溫度提高到至少80℃或更高對AEMFC的發展至關重要,這就需要更耐高溫的AEMFC材料。本工作中基于二茂鐵鹽的AEM恰好可以滿足該要求。一方面,茂金屬鹽自身具有高的耐溫性,另一方面,強磁場誘導的混合價態進一步提高了堿穩定性。因此,強磁場在本研究中具有提高電導率和穩定性的雙重功能。

論文鏈接: https://www.nature.com/articles/s41560-022-00978-y

圖1:磁鑄膜(MM)和非磁鑄膜(NM)微觀結構的TEM影像和示意圖解

圖2:磁鑄膜(MM)和非磁鑄膜(NM)在水中的TP和IP方向OH-電導率