<span id="9mlez"><optgroup id="9mlez"></optgroup></span>

近期,中科院合肥研究院醫學物理中心醫用激光技術研究室江海河研究員課題組在2.79μm調Q激光器方面取得新進展,相關研究成果以《半導體泵浦100 Hz聲光調Q 2.79 μm Er:YSGG激光器》(100–300 Hz repetition-rate acousto-optic Q-switched 2.79 μm Er:YSGG laser side-pumped by laser-diode)為題發表在國際學術期刊Infrared Physics & Technology上。

3μm波段位于水的吸收峰與紅外光譜指紋區內,它在生物醫學、大氣遙感、光電對抗等領域有著廣闊的應用前景。高峰值功率3μm調Q激光器還可以作為光參量振蕩器(OPO)的泵浦源,高效率地產生可調諧中紅外參量激光,將相干光源拓展到中紅外波段。高重復頻率、高峰值功率中紅外激光不僅可以使提高生物消融速率,而且還可以增強遠程大氣環境探測探測靈敏度和距離。因此,發展高重復頻率、高峰值功率調Q激光技術已成為該領域重要發展方向。然而,由于3 μm激光晶體的增益系數與熱導率較低,在高功率泵浦條件下會出現嚴重的熱透鏡與熱退偏效應,同時由于缺乏高透過率、高損傷閾值的聲光調Q開關,從而難以獲得高重復頻率、高峰值功率的調Q激光輸出。

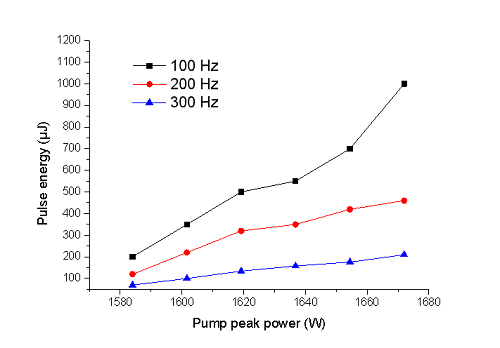

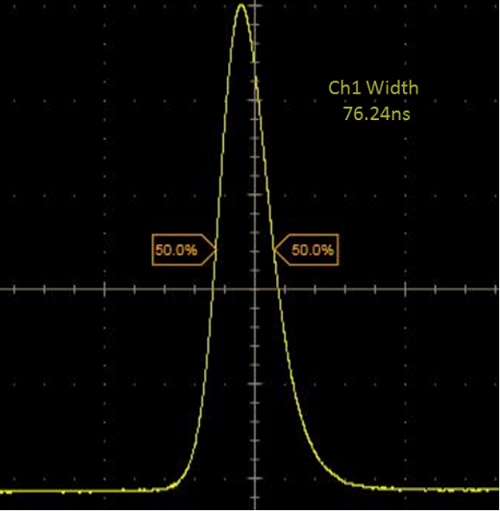

針對以上所存在的問題,醫用激光技術研究室研究人員使用在3μm波段具有相對低的泵浦閾值、較高斜率效率的Er:YSGG激光晶體,采用966 nm半導體激光器(LD)作為泵浦源,使得泵浦光發射帶與激光晶體鉺離子吸收帶具有很好的光譜匹配,提高了泵浦效率,降低激光晶體熱效應。通過諧振腔優化設計補償熱透鏡效應,使用2.79 μm高損傷閾值的非偏振TeO2聲光調Q開關,為避免了電光調Q熱退偏效應帶來的損耗。在重復頻率100 -300Hz條件下,獲得2.79μm高重頻調Q激光輸出,其中最大激光脈沖能量達到1mJ,最高峰值功率達13.2 kW@76 ns。

該技術拓展了3μm激光光源,為科研與應用提供了新工具,已在激光牙組織消融上進行了實驗,取得了較好的效果。該研究工作得到了國家重點研發計劃和國家自然科學基金等項目的資助。

文章鏈接:https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1350449518308478

DOI:https://doi.org/10.1016/j.infrared.2019.03.029

不同重復頻率下輸出脈沖能量變化曲線

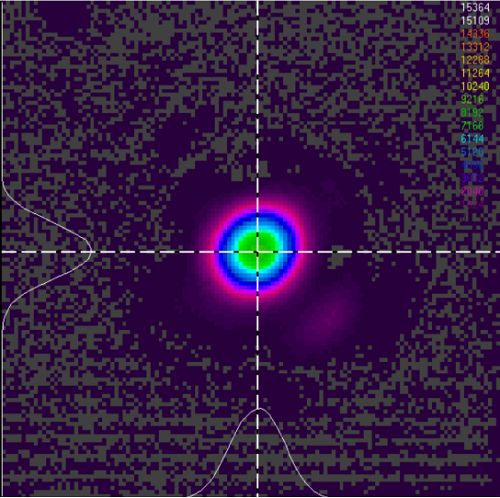

激光輸出光斑圖

激光輸出脈沖寬度