<span id="9mlez"><optgroup id="9mlez"></optgroup></span>

核反應堆乏燃料場外運輸安全是確保核燃料后端循環與核能可持續發展的前提,開展乏燃料運輸風險評估研究,能夠及時發現系統潛在薄弱環節從而采取防范措施降低風險,對于提高運輸的安全性和經濟性具有重要意義。如何充分辨識、表征并量化復雜運輸系統中的多元異質動態風險因素,進而定量評估運輸風險,是當下乏燃料運輸研究面臨的主要難題。課題組針對乏燃料道路與海上運輸的特性和不足,提出了體系化的風險評估與路徑優化方法,可有效降低乏燃料運輸的放射性風險、時間成本和經濟成本。

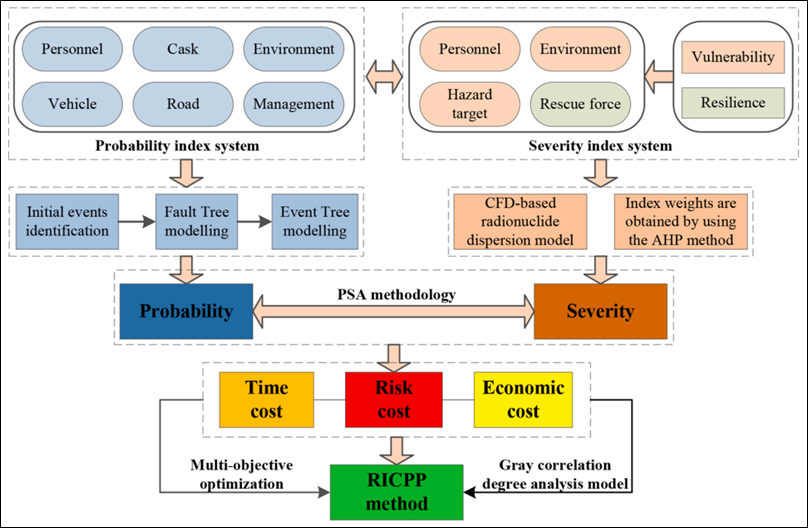

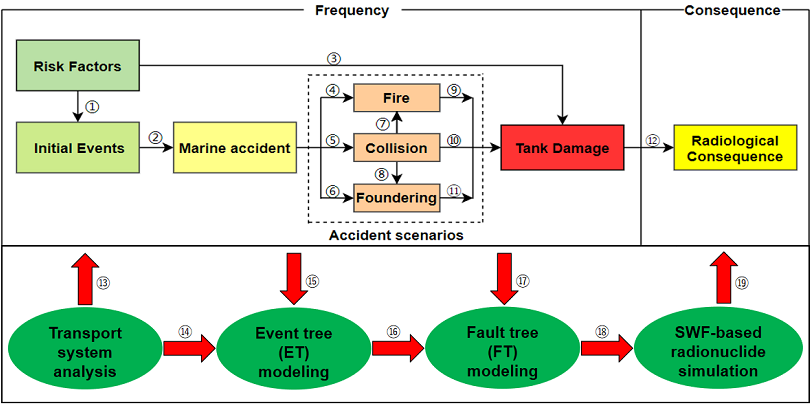

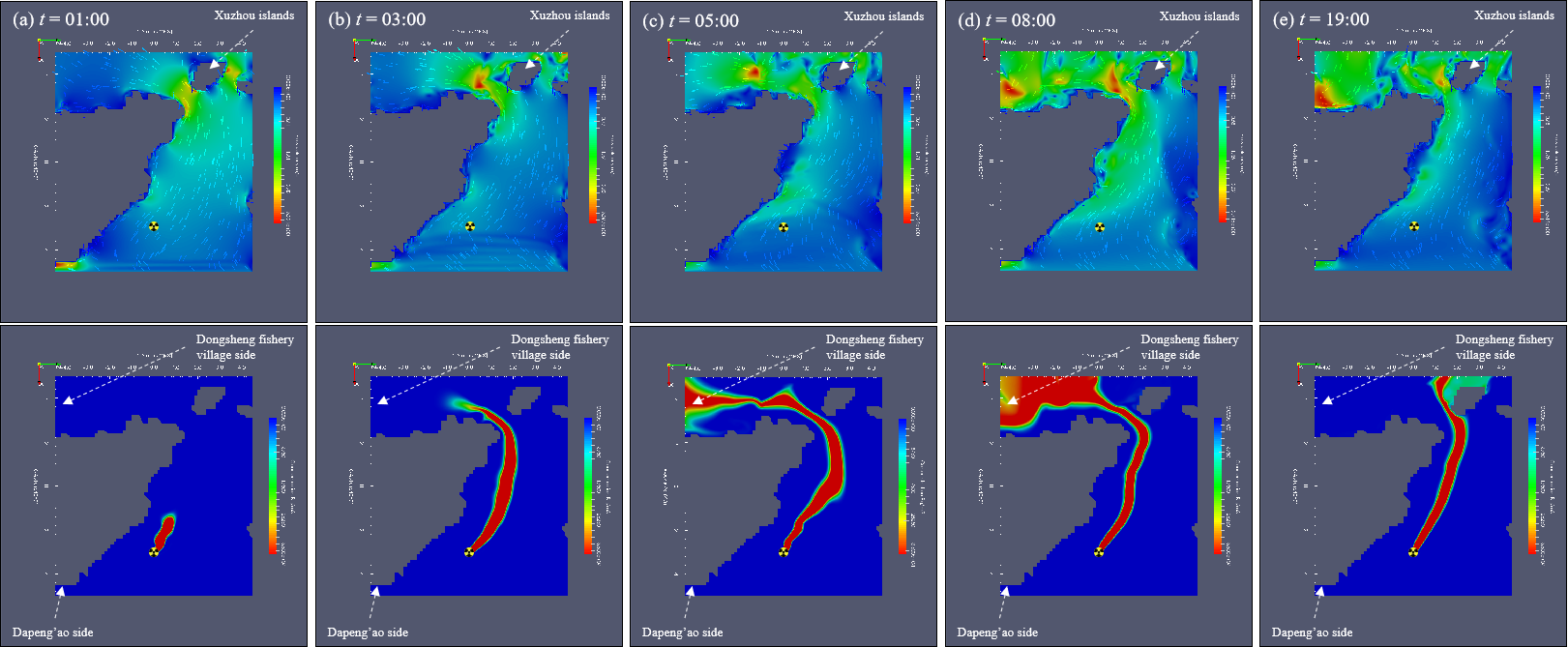

針對目前乏燃料運輸路徑優化研究存在優化指標單一且風險指標表征和量化不充分的問題,提出了一種基于放射性風險指引的道路運輸綜合路徑規劃RICPP方法 ,該方法綜合考慮運輸風險成本、時間成本及經濟成本進行多目標和權重約束下的路徑優化(圖1),可為乏燃料運輸選出一條更安全、更經濟的路線。針對乏燃料海上運輸風險評估研究中缺乏對人員失誤、船舶故障、航行環境等內外部風險因素綜合表征及量化分析的問題,提出了一種耦合確定論和概率論的乏燃料海上運輸一體化概率風險評估IPRA方法(圖2),構建了綜合風險指標體系,建立了核素擴散水動力模型,實現了近岸海水中核素濃度的動態精細模擬(圖3)及公眾放射性風險量化 。

以上研究成果對核電站乏燃料公-海-鐵多式聯運保障體系的構建具有重要戰略意義,可為小型模塊化核反應堆SMR、移動式核電源、微小型移動空間堆等放射性物質運輸系統的安全設計優化及運行風險管理提供理論指導。

核能安全所博士后陶龍龍為論文第一作者,戈道川副研究員與陳黎偉博士為共同通訊作者。上述研究工作得到了國家重點研發計劃項目和國家自然科學基金項目的資助和支持。

論文鏈接:https://doi.org/10.1016/j.ress.2021.108228

https://doi.org/10.1016/j.ress.2022.108726

圖1:乏燃料道路運輸綜合路徑規劃RICPP方法框架

圖2:乏燃料海上運輸一體化概率風險評估IPRA方法框架

圖3:核泄漏事故后不同時刻近岸流場(上)及核素濃度(下)分布的動態仿真 模擬