近期,中國科學院合肥物質院固體所潘旭研究員團隊在反式鈣鈦礦太陽電池傳輸層優化方面取得重要進展,實現了太陽電池器件效率與穩定性的雙重突破。相關成果以“Suppression of PCBM dimer formation in inverted perovskite solar cells”為題發表在國際期刊Nature Materials(Nat. Mater.,2025, DOI:10.1038/s41563-025-02368-7)上。

鈣鈦礦太陽電池的效率已逼近27%大關,成為新一代光伏技術的研究熱點。此前,合肥物質院潘旭研究員團隊通過均質化鈣鈦礦吸收層中的陽離子分布,為優化吸收層提供了新思路(Nature 2023, 624,557-563)。在鈣鈦礦太陽電池的器件結構中,除核心的鈣鈦礦吸收層外,其兩側的半導體功能傳輸層對電荷分離與輸運起著關鍵支撐作用,直接影響器件的整體性能。其中,苯基-C61-丁酸甲酯(PCBM)是當前廣泛應用的電子傳輸層材料,然而該材料在光照、高溫等典型環境應力作用下,易發生環加成反應并形成二聚體。這一變化不僅會導致材料電荷遷移率顯著下降、能帶結構遭到破壞,進而拉低器件光電轉換效率,還會進一步誘發器件穩定性衰減,成為制約鈣鈦礦太陽電池實用化進程的重要瓶頸。

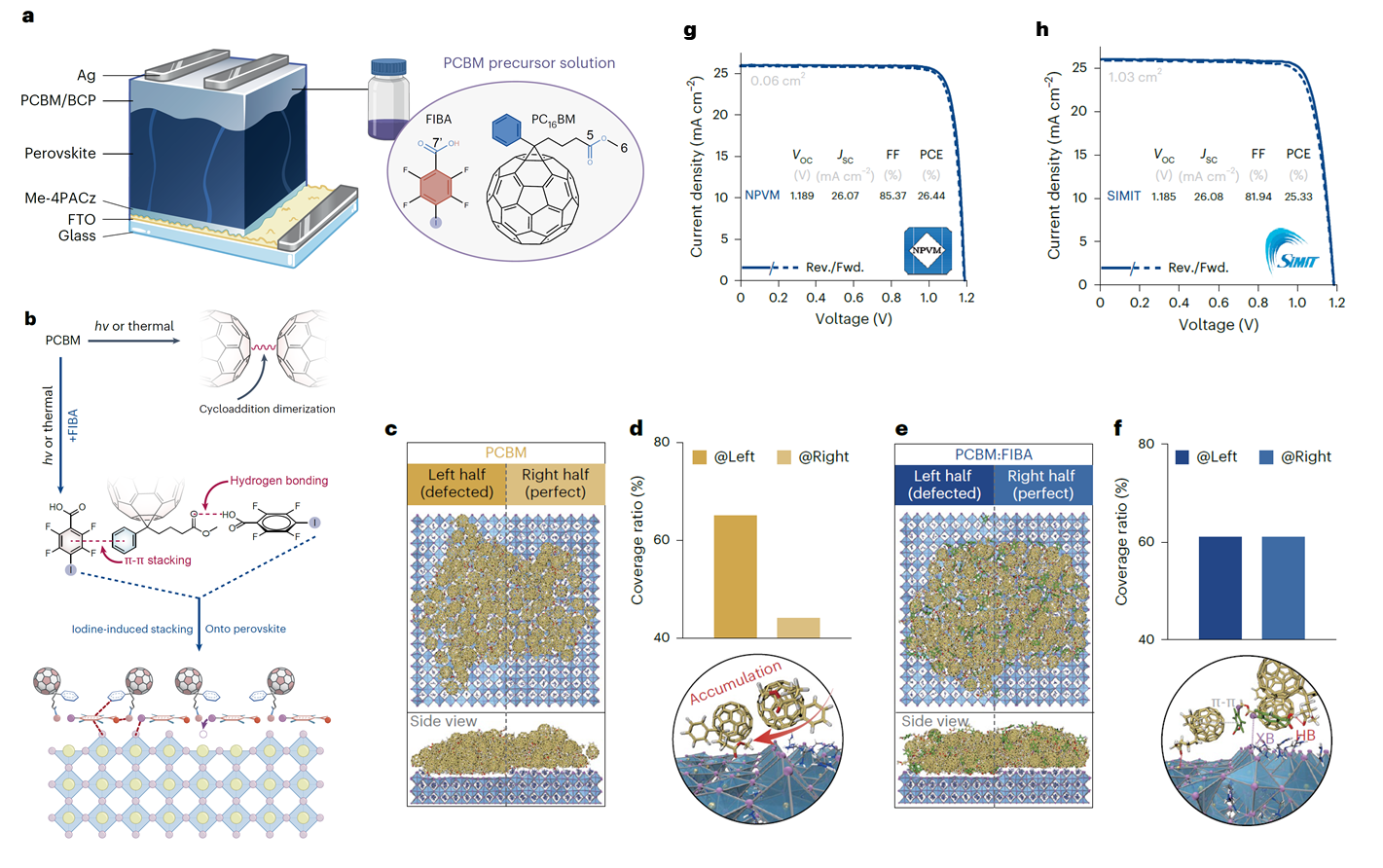

鑒于此,研究團隊通過分析PCBM分子在鈣鈦礦不同表面終端的堆疊行為,發現PCBM的異質化取向是導致其生成二聚體的主要原因之一,進而設計了PCBM前驅體添加劑2,3,5,6 -四氟-4-碘苯甲酸(FIBA)。通過與PCBM分子的多相關作用,引導其在鈣鈦礦表面有序堆疊,均質化其取向,從而抑制環加成反應所必須的反應位點拓撲對齊,抑制二聚體的生成。該方法制備的太陽電池實現了26.6%的實驗室級(~0.1cm2)器件效率、25.3%的單元面積(1cm2)器件效率和21.3%的大面積組件(762cm2)效率。此外,所構筑的器件,在工況下的穩定性同樣得到顯著提升,在高溫、高濕、持續光照的苛刻條件下,穩定運行2000小時后仍能保持85%以上的初始性能。該工作為鈣鈦礦太陽電池的提效增穩提供了可行的解決方案。

合肥物質院固體所博士畢業生梁政、徐慧芬、碩士畢業生黃甄答、南方科技大學雷霞博士為論文共同第一作者。合肥物質院葉加久副研究員、潘旭研究員、韓國成均館大學Nam-Gyu Park教授、深圳職業技術大學李競白教授以及香港科技大學(廣州)章勇教授為論文的共同通訊作者。合肥物質院為論文的第一通訊單位。本工作得到了中國科學院穩定支持基礎研究領域青年團隊計劃、科技部重點研發計劃、國家自然科學基金委的支持。

文章鏈接:https://www.nature.com/articles/s41563-025-02368-7

圖. (a)鈣鈦礦電池結構及添加劑分子示意圖;(b)PCBM電子傳輸材料二聚化及添加劑作用機理;(c-f)分子動力學模擬結果示意圖;(g-h)太陽電池器件效率。

<span id="9mlez"><optgroup id="9mlez"></optgroup></span>