近日,中國科學院合肥物質院核能安全所科研團隊在核聚變結構材料的固態連接技術研究中取得新進展,揭示了熱變形連接過程中界面氧化物演變與界面愈合機制,相關研究成果發表在材料科學領域知名期刊Materials Characterization(《材料表征》)上。

中國低活化馬氏體(CLAM)鋼和氧化物彌散強化(ODS)合金均是聚變堆包層結構的核心候選材料。CLAM鋼制備工藝成熟,但服役溫度上限為550℃,而9Cr-ODS合金因其內部彌散分布的高密度納米氧化物,具有更優異的高溫力學性能和抗輻照性能,但目前其制備規模受限。因此,如何實現這兩種異質材料的可靠連接對于制造可服役在較高溫度且可規模化生產的聚變堆包層產能部件至關重要。

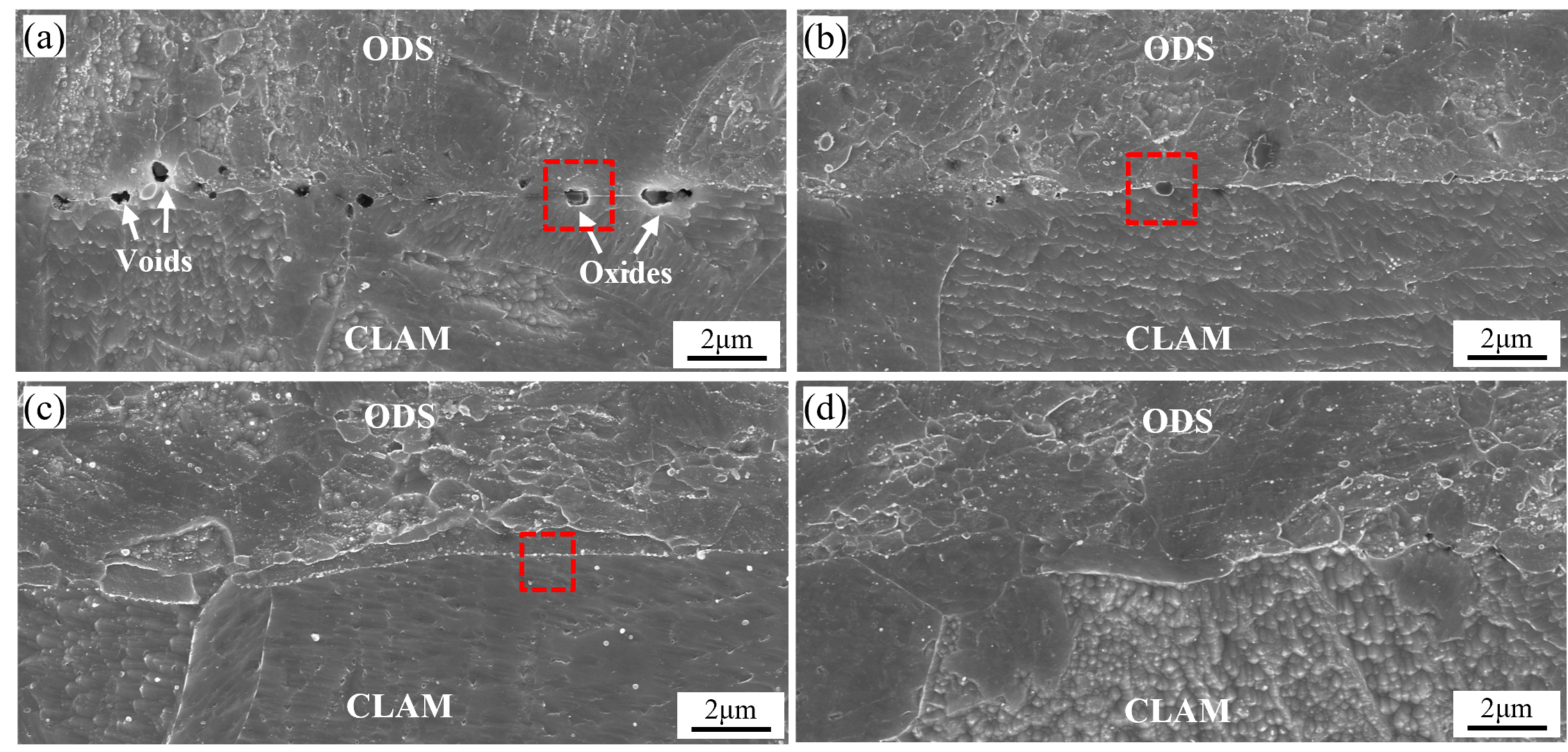

傳統熔焊技術易導致ODS合金中納米氧化物的分解與粗化,嚴重影響接頭性能。為解決該難題,科研人員創新采用熱變形連接這一固態連接技術,系統研究了1050℃下不同變形量對CLAM鋼與9Cr-ODS合金界面組織與氧化物的影響規律。結果表明,界面氧化物的成分、尺寸與形貌隨變形量增加發生顯著轉變。5%變形量下存在的粗大Cr-Mn-Ti復合氧化物隨變形增大逐步分解,并轉變為更穩定的TiTaO?氧化物;在30%變形條件下,進一步形成獨特的“核-殼”結構氧化物,最終實現界面氧化物的完全納米化。同時,原始平直界面被動態再結晶晶粒取代,實現界面完全冶金愈合。接頭性能評估表明,在10%變形條件下,連接接頭的拉伸性能與CLAM鋼母材相當,顯示出優異的連接質量與可靠性。該研究通過熱—機械協同作用,成功將脆性界面氧化物轉化為有益納米相,為高服役性能核部件的制造提供了新的技術路徑與科學依據。

本研究工作得到了國家自然科學基金、中國科學院國際伙伴計劃項目、中國核工業集團有限公司領創科研項目等資助。

文章鏈接:

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1044580325009271

圖1 1050℃不同變形量下界面微觀結構:(a) 5%,(b) 10%,(c) 30%,(d) 50%

圖 2 (a) 變形 30% 時界面附近STEM圖;(b) a圖中黑色區域的放大視圖;(c) b圖對應的能譜圖;(d-f) b圖中OP3 的HRTEM圖及FFT圖

<span id="9mlez"><optgroup id="9mlez"></optgroup></span>