近日,穩(wěn)態(tài)強(qiáng)磁場實驗裝置(SHMFF)用戶清華大學(xué)張定、南方科技大學(xué)薛其坤研究團(tuán)隊及合作者,借助SHMFF所屬水冷磁體WM5,通過電場調(diào)控技術(shù),成功實現(xiàn)了鋰插層鐵硒樣品中超導(dǎo)態(tài)與鐵磁態(tài)在創(chuàng)紀(jì)錄高溫條件下的穩(wěn)定共存。相關(guān)研究成果在線發(fā)表于《自然·通訊》(Nature Communications)。

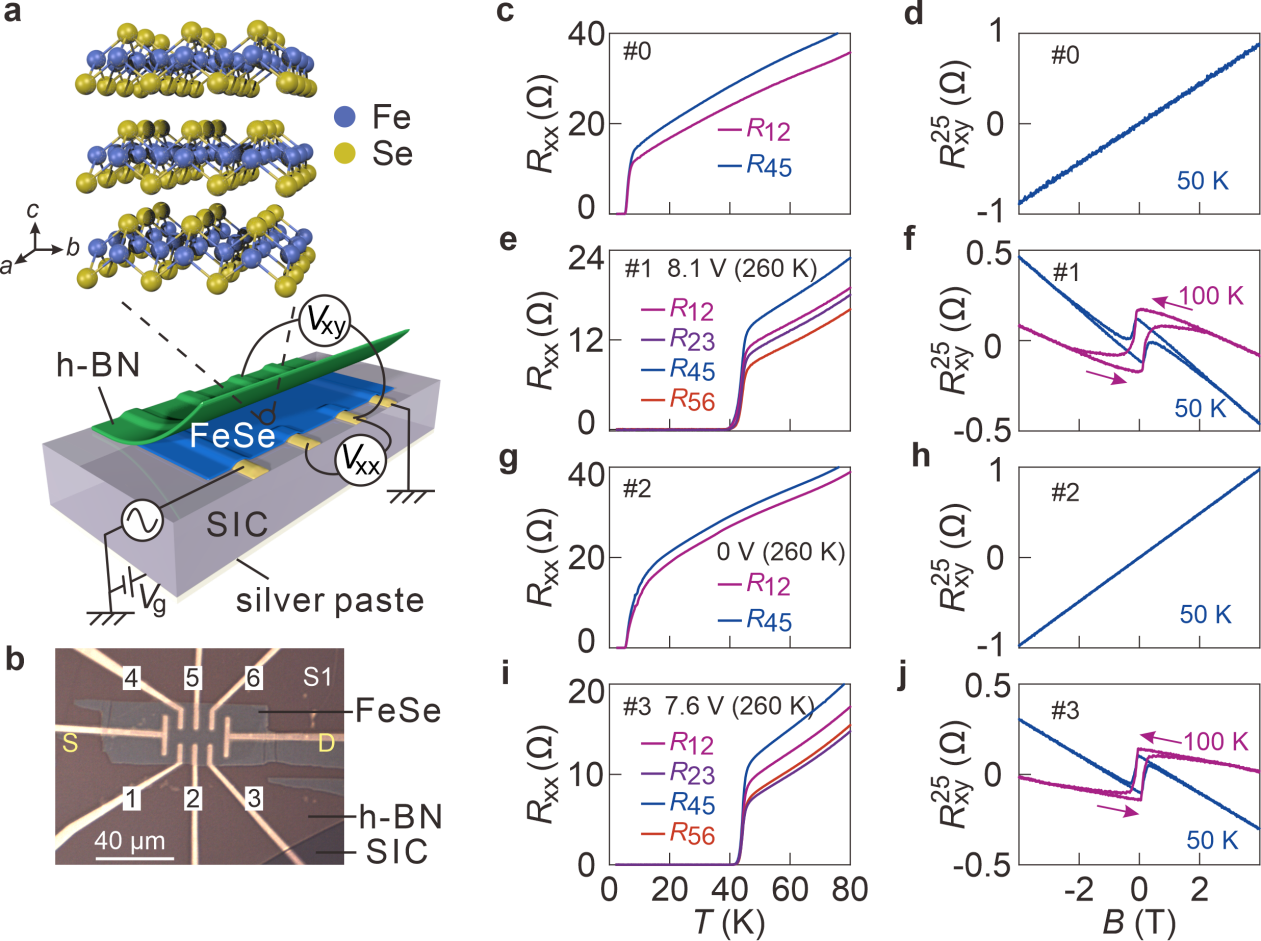

高溫超導(dǎo)電性與鐵磁性作為兩種相互競爭的物理現(xiàn)象,其在同一材料體系中的共存被認(rèn)為是實現(xiàn)新型量子功能器件的關(guān)鍵。張定和薛其坤研究團(tuán)隊首先通過柵極調(diào)控對鐵硒(FeSe)薄膜進(jìn)行了鋰離子注入,發(fā)現(xiàn)該體系不僅具有超導(dǎo)溫度為45 K的高溫超導(dǎo)電性,而且具有顯著的巡游鐵磁性,其居里溫度超過225 K。通過電場控制,團(tuán)隊還可以在同一材料中實現(xiàn)無磁低溫超導(dǎo)態(tài)和高溫超導(dǎo)鐵磁態(tài)的來回切換。這一新型超導(dǎo)鐵磁材料的磁電阻和霍爾電阻在庫珀對凝聚過程中均展現(xiàn)出豐富的演化行為。

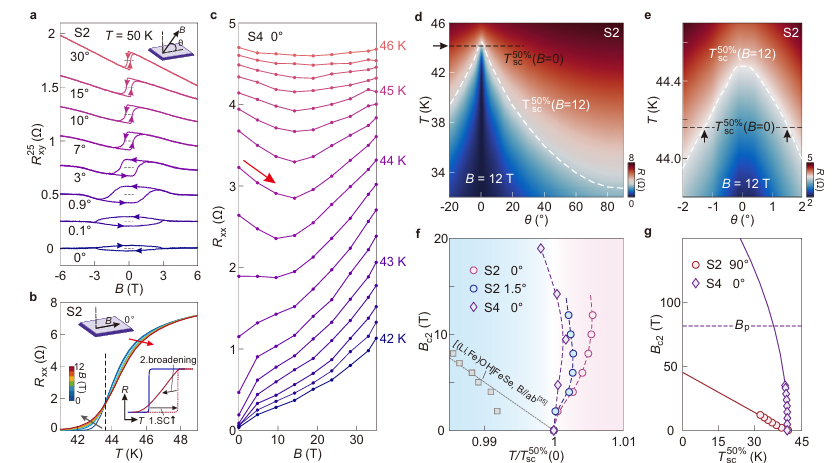

實驗中,研究團(tuán)隊不僅開展了磁場條件下的電輸運測量,還利用掃描超導(dǎo)量子干涉裝置對樣品進(jìn)行了高分辨率成像。結(jié)果表明,在超導(dǎo)轉(zhuǎn)變溫度以下,超導(dǎo)態(tài)與鐵磁態(tài)在空間上實現(xiàn)了穩(wěn)定共存。此外,研究發(fā)現(xiàn)施加面內(nèi)磁場能夠增強(qiáng)體系的超導(dǎo)性。為了進(jìn)一步探究超導(dǎo)態(tài)在極強(qiáng)磁場下的行為,驗證超導(dǎo)與鐵磁性的強(qiáng)相互作用機(jī)制,并揭示非常規(guī)超導(dǎo)配對的可能性,研究團(tuán)隊在SHMFF水冷磁體WM5中進(jìn)行了測量(最高測量至35 T)。在極強(qiáng)磁場條件下,體系恢復(fù)至傳統(tǒng)的響應(yīng)行為。這種非單調(diào)的響應(yīng)暗示可能存在自旋極化的庫珀對,反映出鐵磁性與超導(dǎo)性的強(qiáng)耦合。值得注意的是,這種行為僅發(fā)生在±1.5°范圍內(nèi),這對實驗中的角度控制精度提出了極高要求。研究團(tuán)隊在高場測量中使用的樣品桿配備了高精度角度調(diào)節(jié)裝置,能夠滿足對這一關(guān)鍵角度范圍的精準(zhǔn)控制需求。

此外,密度泛函理論計算進(jìn)一步指出,當(dāng)鋰摻雜濃度達(dá)到約50%時,體系呈現(xiàn)鐵磁態(tài),為實驗觀測提供了有力的理論支持。

此項研究不僅對鐵基超導(dǎo)體的配對機(jī)制具有重要意義,也為高溫超導(dǎo)電子學(xué)與高溫鐵磁自旋電子學(xué)的融合開辟了新途徑,進(jìn)而推動低功耗器件的發(fā)展。

清華大學(xué)博士生胡祎、復(fù)旦大學(xué)博士生梁可一和南京大學(xué)博士生李婕為文章的共同第一作者,通訊作者為清華大學(xué)張定副教授、南方科技大學(xué)薛其坤教授、南京大學(xué)盧毅教授、復(fù)旦大學(xué)王熠華研究員。文章的合作者還包括中國人民大學(xué)雷和暢教授和博士生孟凡玉,復(fù)旦大學(xué)博士生李智杰、張若舟,清華大學(xué)博士生王霽遠(yuǎn)、溫匯楨,中國科學(xué)院合肥物質(zhì)院強(qiáng)磁場中心張警蕾研究員和碩士生蔡佳強(qiáng)。

論文鏈接:https://doi.org/10.1038/s41467-025-62624-x

圖1. 電場調(diào)控下鐵硒樣品在非磁性超導(dǎo)態(tài)與高溫超導(dǎo)鐵磁態(tài)間的可逆轉(zhuǎn)換

圖2. 在面內(nèi)磁場下增強(qiáng)的超導(dǎo)性與高場下輸運測量結(jié)果

<span id="9mlez"><optgroup id="9mlez"></optgroup></span>