近期,中國科學(xué)院合肥物質(zhì)院固體所熱控功能材料科研團(tuán)隊(duì)在氣凝膠復(fù)合材料領(lǐng)域取得新進(jìn)展,成功開發(fā)出兼具高溫隔熱性能和力學(xué)承載特性的氣凝膠復(fù)合材料,并實(shí)現(xiàn)了大尺寸樣品的可控制備。相關(guān)成果發(fā)表在Materials Today Energy和Journal of Materials Research and Technology期刊上。

隨著航空航天技術(shù)的飛速發(fā)展,新一代飛行器面臨的氣動(dòng)加熱、機(jī)械振動(dòng)、氧化燒蝕等極端環(huán)境對熱防護(hù)系統(tǒng)隔熱材料提出了更高要求——需兼具輕質(zhì)、高強(qiáng)、高效隔熱及高溫穩(wěn)定性。傳統(tǒng)氣凝膠材料雖然具有超低密度和優(yōu)異的隔熱性能,但力學(xué)性能差、高溫穩(wěn)定性不足、難以大尺寸制備等問題嚴(yán)重限制了其實(shí)際應(yīng)用。針對這一技術(shù)難題,研究團(tuán)隊(duì)在前期工作(Nanoscale, 2024, 16, 4600; ACS Applied Materials & Interfaces, 2023, 15, 29609)基礎(chǔ)上,采用碳纖維增強(qiáng)策略,成功制備了多種高性能氣凝膠復(fù)合材料。

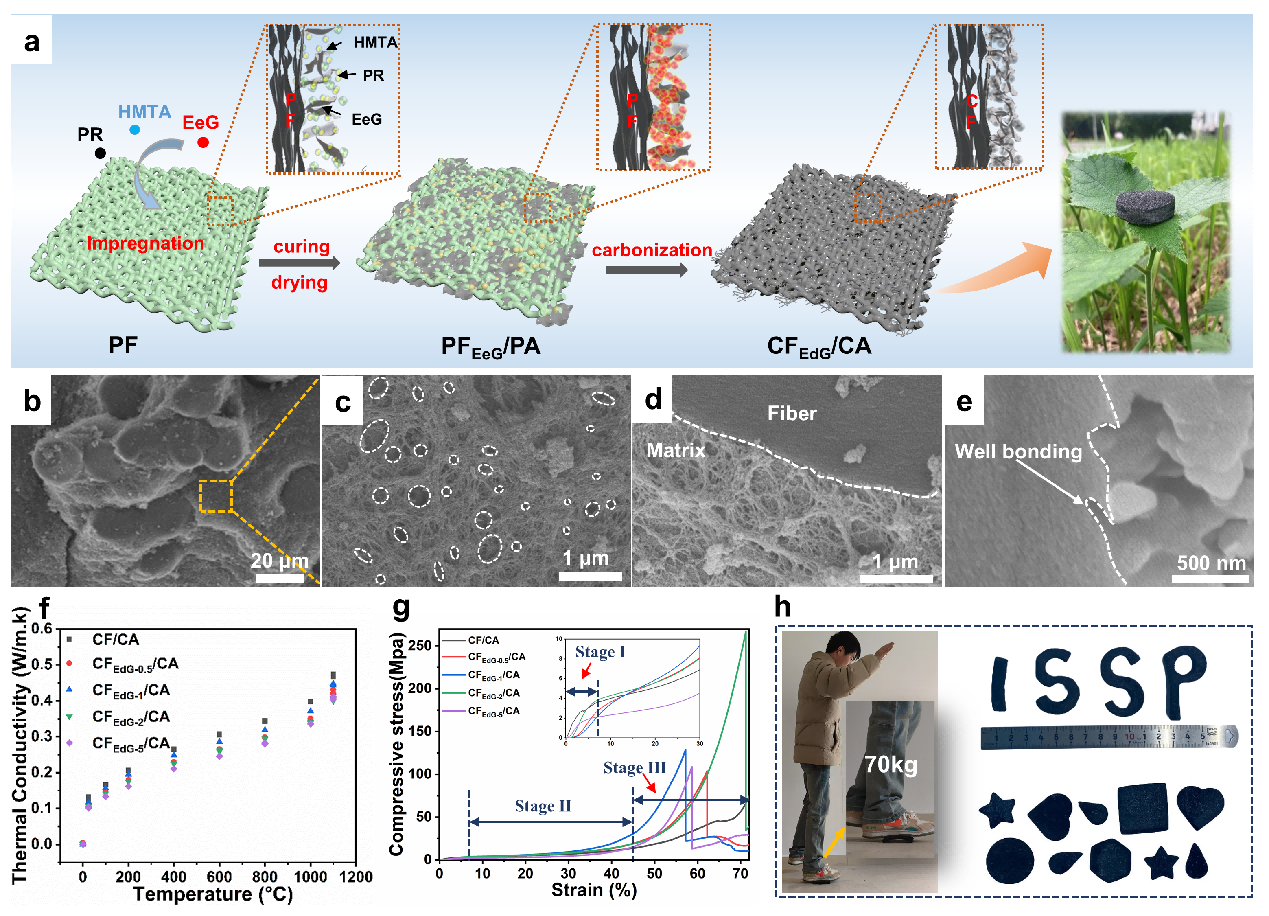

在碳基氣凝膠復(fù)合材料研究中,團(tuán)隊(duì)創(chuàng)新性地引入可膨脹石墨作為界面連接材料,構(gòu)筑多尺度增強(qiáng)結(jié)構(gòu),提升了復(fù)合材料的力學(xué)性能;同時(shí)利用可膨脹石墨的高溫膨脹特性,有效降低了復(fù)合材料的碳化收縮率(降幅達(dá)19%)。所制備的復(fù)合材料具有穩(wěn)健的多維孔道結(jié)構(gòu)和良好的界面結(jié)合力,在0.43 g/cm3的較低密度下展現(xiàn)出226.9 MPa的超高抗壓強(qiáng)度,同時(shí)具有良好的隔熱性能,常溫和1100 ℃ 下的熱導(dǎo)率分別為 0.108 W/m·K和 0.404 W/m·K。

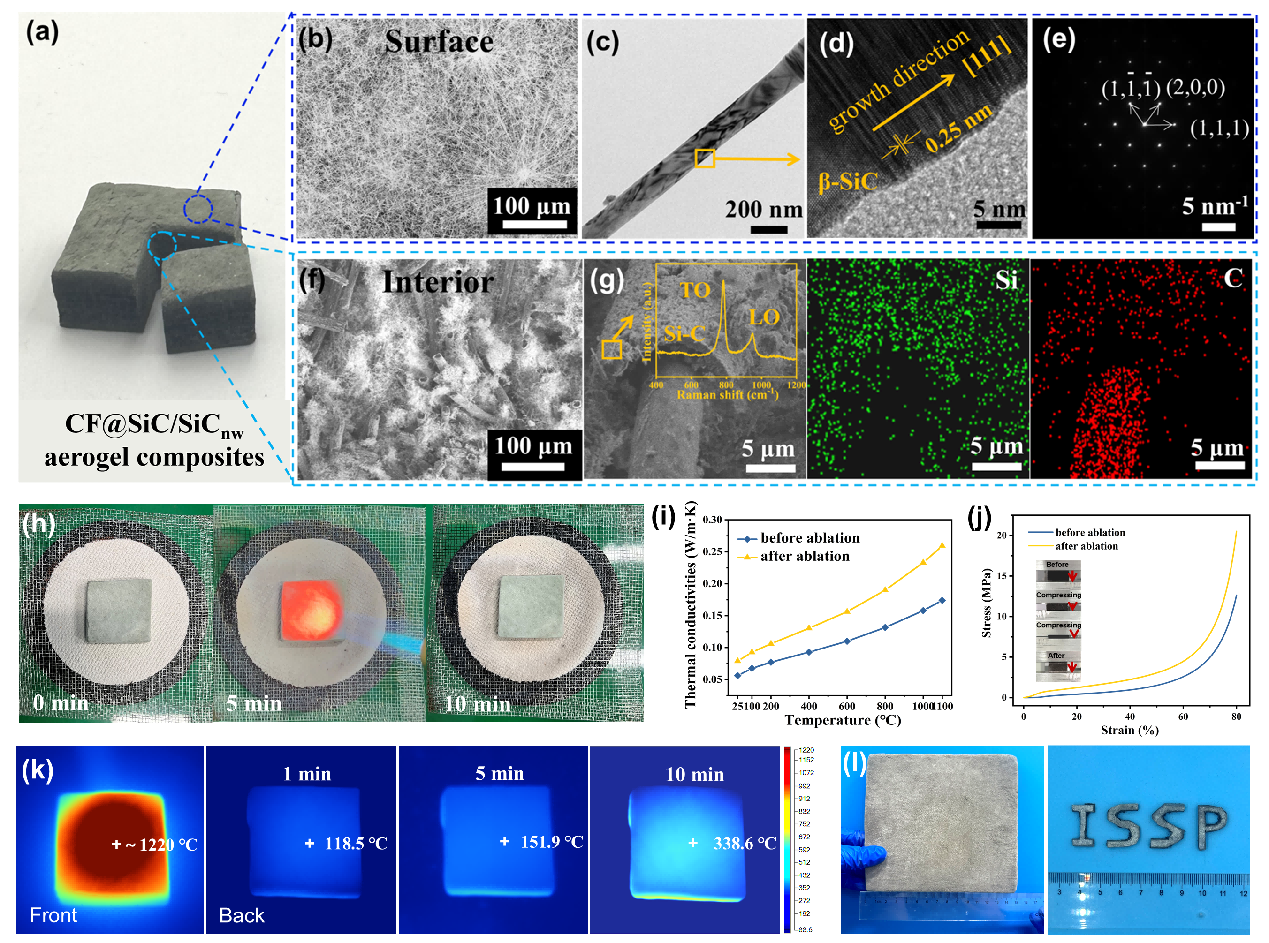

在陶瓷基氣凝膠復(fù)合材料方面,針對碳纖維較差的抗氧化性能,團(tuán)隊(duì)通過前驅(qū)體浸漬-原位雙形貌生長技術(shù),在碳纖維氈體中構(gòu)筑SiC納米線氣凝膠網(wǎng)絡(luò)的同時(shí),在碳纖維表面生成致密SiC保護(hù)層。對退火過程中SiC的微觀結(jié)構(gòu)演變及原位生長機(jī)理的研究發(fā)現(xiàn),在多相競爭反應(yīng)體系中,固-固反應(yīng)優(yōu)先以碳纖維為成核位點(diǎn),形成連續(xù)SiC包覆層;而氣-氣反應(yīng)則以硅源前驅(qū)體為成核位點(diǎn),沿[111]晶面生長成高長徑比SiC納米線。這種獨(dú)特結(jié)構(gòu)使復(fù)合材料兼具輕質(zhì)(密度0.18 g/cm3)、高強(qiáng)(壓縮強(qiáng)度12.5 MPa)、高效隔熱(常溫?zé)釋?dǎo)率0.056 W/m·K)和抗氧化燒蝕(質(zhì)量燒蝕率0.013 mg/s)特性,且經(jīng)1220 ℃高溫?zé)g后仍能夠保持結(jié)構(gòu)完整性及良好功能性。

上述研究均驗(yàn)證了氣凝膠復(fù)合材料大尺寸制備的可行性,成功實(shí)現(xiàn)了150×150×20 mm尺寸樣品的完整制備及任意裁剪加工,為氣凝膠復(fù)合材料的工程化應(yīng)用提供了新的技術(shù)思路。

以上工作得到了國家自然科學(xué)基金、安徽省科技重大專項(xiàng)、合肥物質(zhì)院院長基金等項(xiàng)目的支持。

論文連接:

https://doi.org/10.1016/j.mtener.2025.101852

https://doi.org/10.1016/j.jmrt.2025.04.131

圖1. 碳纖維增強(qiáng)碳基氣凝膠復(fù)合材料的(a)制備流程圖;(b-e)微觀表征;(f)不同溫度熱導(dǎo)率;(g)壓縮應(yīng)力-應(yīng)變曲線及(h)成型加工性能。

圖2. 碳纖維增強(qiáng)SiC氣凝膠復(fù)合材料的(a-g)微觀表征;(h)抗燒蝕性能;(i)燒蝕前后不同溫度的熱導(dǎo)率;(j)燒蝕前后壓縮應(yīng)力-應(yīng)變曲線;(k)高溫隔熱性能及(l)成型加工性能。

<span id="9mlez"><optgroup id="9mlez"></optgroup></span>