<span id="9mlez"><optgroup id="9mlez"></optgroup></span>

近日,中國科學院合肥物質院強磁場中心王俊峰研究員團隊在開發新型3D生物打印復合材料用于組織工程修復領域取得了系列研究進展,相關研究發表在國際期刊Materials&Design和International Journal of Biological Macromolecules。

3D生物打印技術,作為前沿的生物制造技術,通過使用活細胞、支架材料、生長因子等生物活性物質來構建復雜的生物組織,模仿天然組織的功能和形態。這項技術在生物組織修復中具有眾多優勢。首先,它能根據患者需求制造個性化組織或器官,適用于復雜損傷的修復;其次,它可使用患者自身細胞打印與其基因匹配的組織,減少免疫排斥;此外它還能再生復雜組織,如血管化組織和神經組織。

目前常用的3D生物打印材料包括用于硬組織修復的聚己內酯(PCL)和聚乳酸-羥基乙酸共聚物(PLGA),以及用于軟組織修復的水凝膠(如明膠、海藻酸鹽、透明質酸)。盡管3D生物打印技術潛力巨大,但材料選擇與優化始終是制約3D生物打印技術發展的關鍵因素,特別是材料的生物相容性、機械性能、可降解性和打印精細度等特性。

生物硼基玻璃(BBG)是一種生物活性材料,在骨組織修復和再生醫學中已有廣泛應用。生物玻璃能夠與人體組織和細胞良好相容,能夠被機體識別并促進組織的整合。生物玻璃在接觸體液時能夠形成一層羥基磷灰石(HA)表面,這種層能夠促進骨細胞的黏附和生長,促進骨組織的再生。生物玻璃的降解速度可以通過調控其化學成分來調整,以滿足不同組織的修復需求。合適的降解速度可以確保材料在組織再生過程中逐漸被體內組織取代,而不會產生過快或過慢的降解。生物玻璃可以與其他材料(如聚合物、水凝膠)復合使用,形成具有高機械強度和良好加工性能的材料,在3D生物打印材料中的應用展現出巨大潛力。

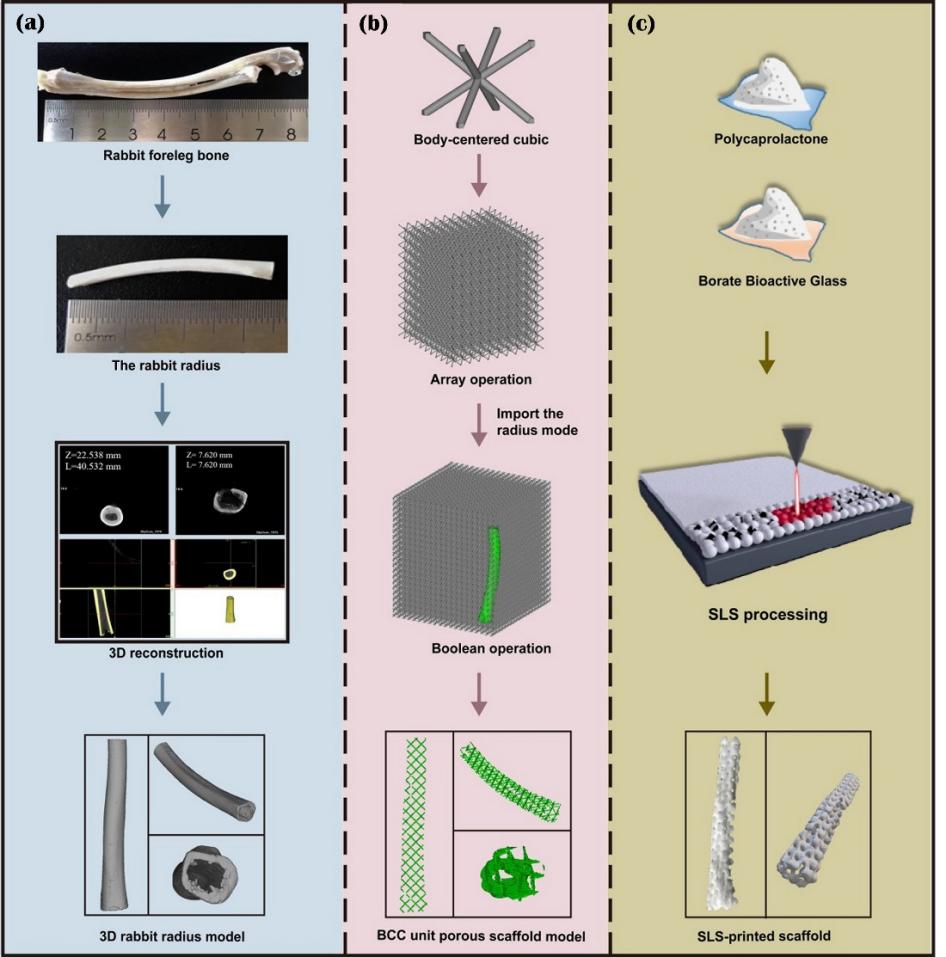

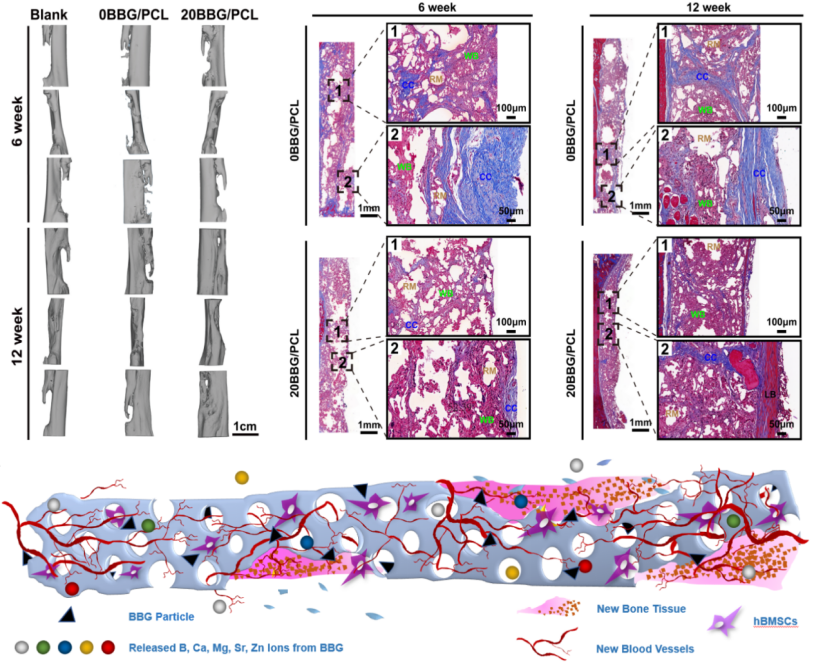

在骨組織修復中,研究團隊利用BBG的獨特理化特性,結合生物支架體BCC單元設計了含有不同BBG含量(0%、5%、10%、20%和40%)的定制BBG/PCL復合材料,并通過選擇性激光燒結(SLS)技術3D打印出高質量的骨缺損修復支架。系統評估了這些BBG/PCL復合支架的孔隙幾何形狀、孔隙率、機械強度、親水性、蛋白質吸附、降解行為、體外細胞相容性、成骨分化行為及體內生物學性能,以用于大段骨缺損(CSBD)修復。實驗結果表明,BBG的加入顯著改善了支架的綜合性能,包括適宜的孔隙率、機械強度、親水性、體外降解速率、細胞相容性、成骨分化能力及體內成骨和血管生成的生物學性能。研究發現,20% BBG含量為材料性能的最佳配比,20BBG/PCL復合支架表現出68.5%的孔隙率、650微米的孔徑和0.860 MPa的壓縮強度。

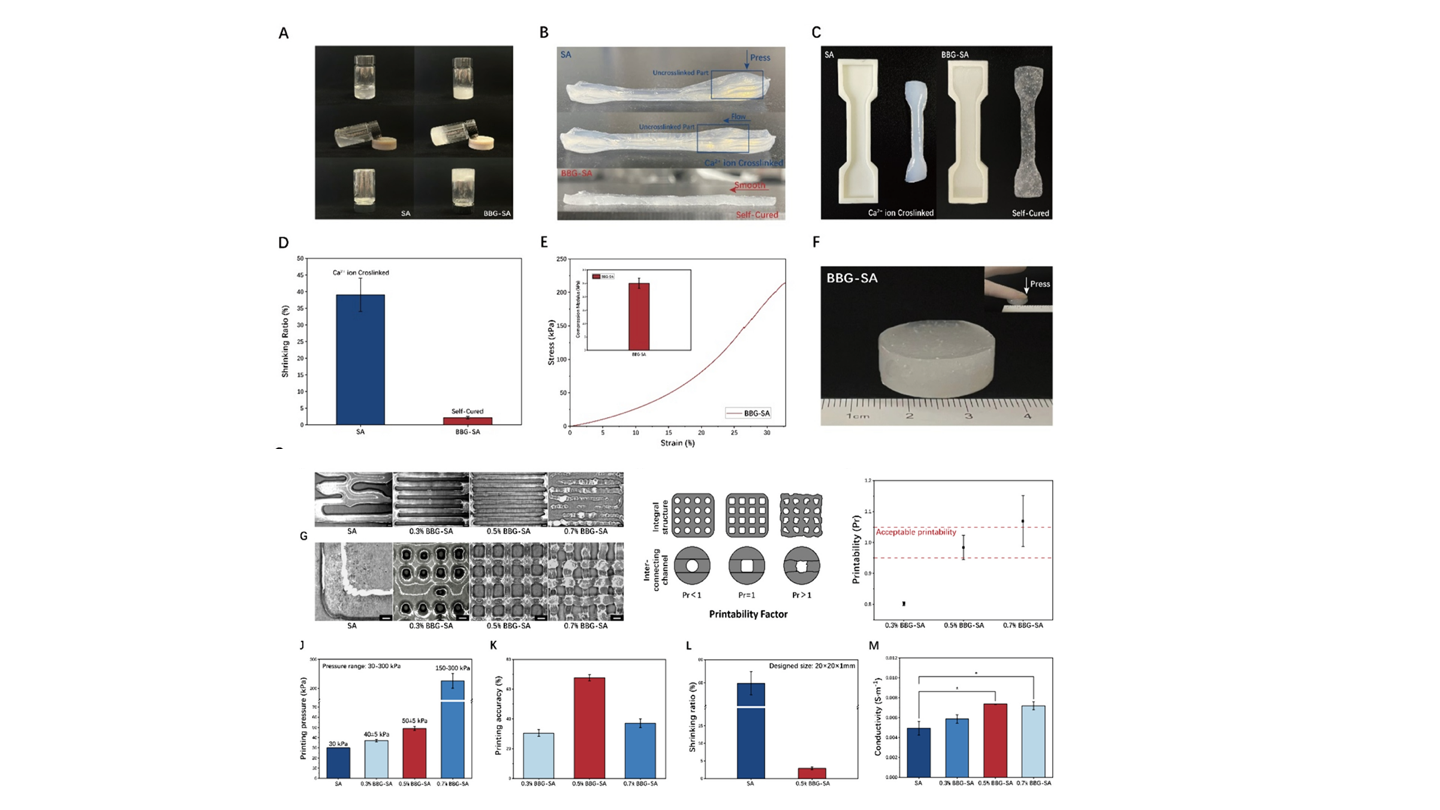

在軟組織修復中,團隊基于對BBG的特殊內外生物礦化特性的深入研究,將BBG顆粒引入海藻酸鈉(SA)中,構建了高精度3D打印的BBG-SA生物墨水。研究表明,BBG與SA結合后,能夠有效誘導降解并釋放Ca2?,啟動SA的內部凝膠化過程。同時,BBG作為填料解決了傳統使用氯化鈣(CaCl?)進行外部交聯時造成的凝膠化不均勻和顯著收縮問題。通過擠出式3D打印技術,團隊設計了含有不同BBG含量(0%、0.3%、0.5%、0.7%)的3D打印水凝膠復合支架,并系統評估了BBG-SA水凝膠的流變特性、打印精度和成型收縮情況。結果表明,添加BBG顯著改善了海藻酸鈉在3D打印中的低打印精度和成型收縮問題,其中0.5% BBG-SA配方表現出最佳的可打印性、打印精度和成型收縮,展示了在組織工程3D生物打印中的應用潛力。這些新型生物墨水還展現出優異的生物相容性,增強了MC3T3-E1細胞在支架表面的黏附和增殖,并促進了軟組織相關基因和蛋白質的表達。

以上工作獲得了國家自然科學基金、中國科學院合肥物質院院長基金以及中國科大研究生雙創基金的資助和支持。

文章鏈接1:https://doi.org/10.1016/j.matdes.2022.111543

文章鏈接2:https://doi.org/10.1016/j.ijbiomac.2024.134338

圖1. 個性化BBG/PCL復合多孔支架SLS制備過程

圖2. 20BBG/PCL支架指引兔子橈骨大段骨缺損再生效果良好

圖2. 0.5% BBG-SA生物墨水表現出最佳的可打印性、打印精度和成型收縮為組織工程中的3D生物打印提供了一個有前景的平臺