<span id="9mlez"><optgroup id="9mlez"></optgroup></span>

近日,中科院合肥研究院健康所劉青松研究員、劉靜研究員藥學團隊在“老藥新用”方面又有新發現:用于特發性肺纖維化治療的靶向藥物尼達尼布可以應用于耐藥的胃腸間質瘤治療。目前該成果在線發表于國際期刊Molecular Oncology。

胃腸道間質瘤是一類起源于胃腸道間葉組織的腫瘤,占胃腸道惡性腫瘤的1%-3%,發病率為10-20/100萬。大量研究表明,引發這類癌癥的主要致病因素之一是KIT非受體酪氨酸激酶的過度表達和活化。作為一線藥物,KIT激酶抑制劑伊馬替尼(Imatinib)在胃腸道間質瘤的治療中取得了卓越療效,但是約80%的患者在用藥2年后會產生耐藥性。雖然伊馬替尼耐藥后,還有后續的治療方案,如二線的舒尼替尼和三線的瑞戈非尼等,但上述藥物存在毒副作用大、治療效果不佳等問題。因此,臨床亟需更有效的、能克服伊馬替尼耐藥問題的治療方案。

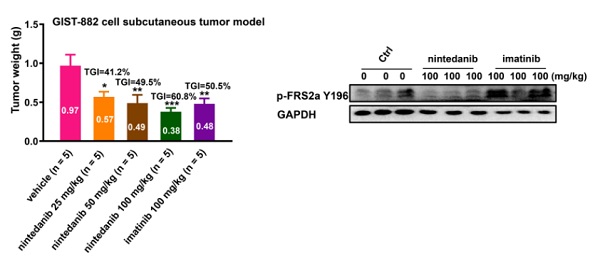

尼達尼布(Nintedanib)是用于治療特發性肺纖維化的靶向藥物。基于“老藥新用”的理念,科研團隊通過高通量藥物篩選的方法,對已獲批上市的藥物進行大規模檢測后發現,尼達尼布對于伊馬替尼耐藥的KIT原發性和繼發性突變都有較強的抑制作用,尤其是V654A、T670I突變。相較于舒尼替尼,該藥物還能夠克服D816V/H、N822K、N820E、Y823D和A829P等耐藥突變。隨后,科研團隊通過體外酶活實驗和細胞實驗,發現尼達尼布可以阻斷細胞中的KIT信號通路,從而抑制胃腸間質瘤細胞的增殖。動物模型的實驗結果也顯示,與伊馬替尼相比,尼達尼布可以克服FGFR通路活化引發的耐藥,并能更有效地抑制胃腸間質瘤的生長。這些研究結果表明,尼達尼布對于胃腸間質瘤的治療具有潛在的臨床應用價值。目前相關研究仍處于實驗階段。

該研究獲得了國家自然科學基金、安徽省科技重大專項、中科院前沿科學重點研究計劃等項目的支持。

文章鏈接:https://doi.org/10.1002/1878-0261.13199