<span id="9mlez"><optgroup id="9mlez"></optgroup></span>

近年來,鈣鈦礦材料因其優異的光電性能,已成為光電器件領域中最有應用前景的光電材料之一。目前鈣鈦礦太陽電池光電轉換效率已達到25.5%,但是鈣鈦礦材料對輻射、濕度等敏感,暴露在大氣條件下容易降解,嚴重影響其使用。因此,開發高性能、高穩定和具有自修復功能的鈣鈦礦太陽電池器件尤為重要,且極具挑戰性。

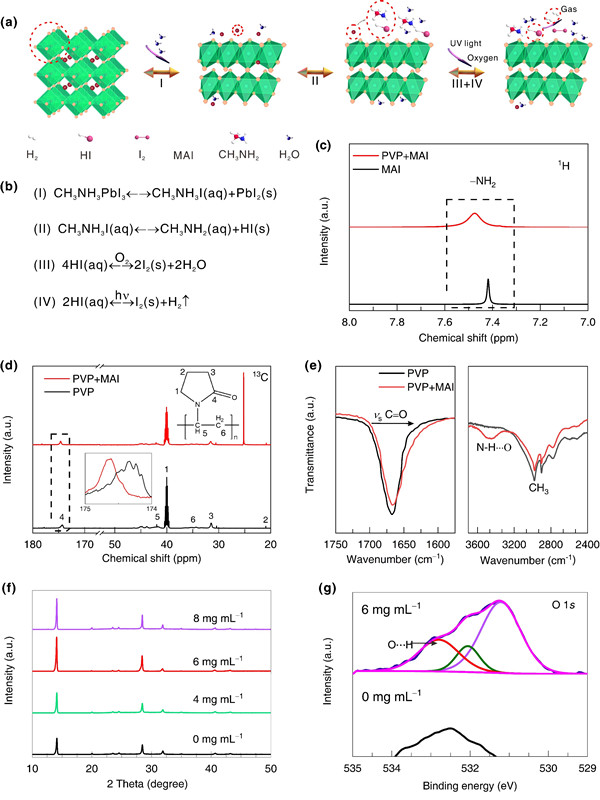

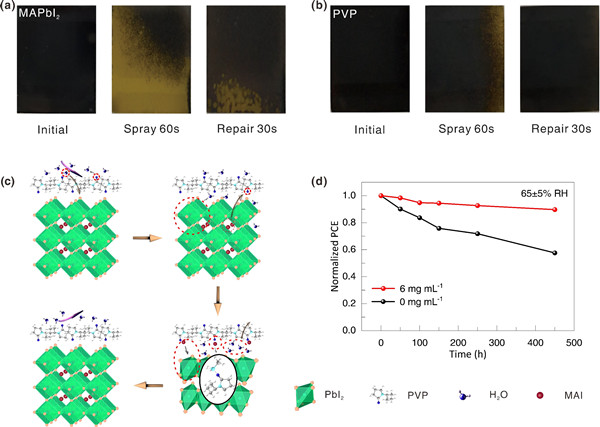

鈣鈦礦太陽電池在空氣環境中工作時,水分是導致其分解的關鍵因素之一。鑒于此,研究人員將聚乙烯吡咯烷酮引入鈣鈦礦吸光材料,使得制作的太陽電池具有較強的自修復功能,濕度穩定性得到明顯提升。聚乙烯吡咯烷酮是一種長鏈絕緣聚合物,具有高密度的極性羰基,將其引入太陽電池中,可以包裹MAPbI3,形成疏水“屏障”,阻止水分子的入侵;同時,它還能與甲胺離子(MA+)的-NH2基團形成氫鍵相互作用(圖1),抑制甲胺的分解和揮發,從而提高電池“自愈”能力。此外,聚乙烯吡咯烷酮能夠與碘甲胺形成中間絡合物,抑制鈣鈦礦晶體的成核速度。聚乙烯吡咯烷酮的引入,實現了電池多次自修復(圖2),不僅顯著提升了電池的工作壽命,還使得鈣鈦礦薄膜缺陷減少,晶粒增大,提高了電池的光電轉化效率。

上述工作得到國家重點研發計劃項目、國家自然科學基金、中科院“西部之光”人才項目以及 “歐洲地平線2020”計劃項目的支持。