近期����,中科院合肥研究院固體所高分子與復合材料研究部在膠體分子結構控制及形貌演變機制方面取得新進展�����,相關研究結果以“Effective Structure Control of Colloidal Molecules and the Morphology Evolution Mechanism Investigation”為題發表于膠體與界面領域國際期刊Langmuir��。

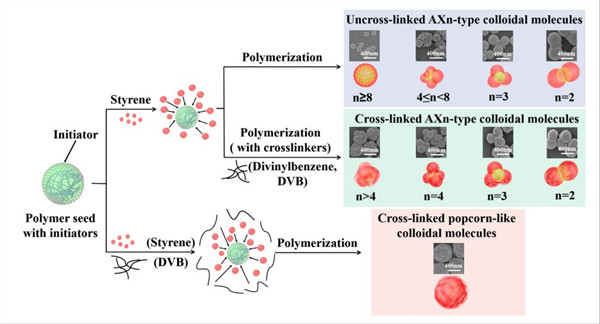

膠體分子是由少量粒子組成的非球形團簇��,由于在自組裝、生物成像以及生物診療等領域應用廣泛而備受關注�。在表面自由能的驅動下�,比表面積最小的球形粒子較為穩定���,使得非球形膠體分子的制備面臨嚴峻挑戰���。目前��,非球形膠體分子主要通過可控團簇法�、控制相分離法以及表面成核-核生長法等方法合成��。該工作提出了一種新型一鍋法制備可控形貌的膠體分子��,包括CO2型、NH3型以及CH4型等AXn型和爆米花狀膠體分子(圖1)����。通過該方法制備膠體分子可實現種球表面直接成核和核生長���,避免了耗時的種球溶脹和表面預處理過程���,具有獨特的優勢�����。

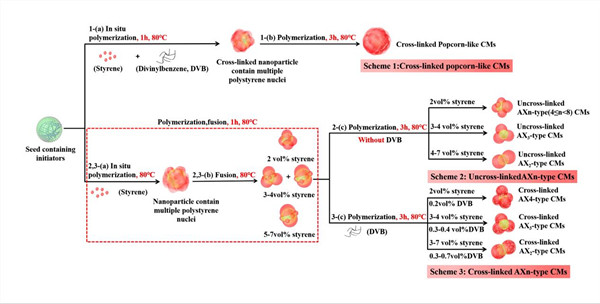

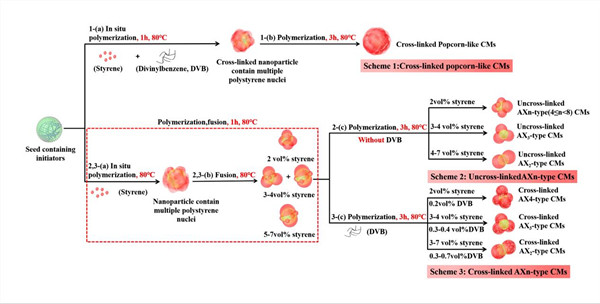

研究人員總結了不同形貌膠體分子形成機制,發現基于種球表面殘留的自由基�,后續加入的苯乙烯單體可直接被引發聚合����。在爆米花狀膠體分子制備中�����,將二乙烯基苯(DVB)和苯乙烯單體同時加入種球反應液中可得到交聯的聚苯乙烯三維網狀結構,阻止了多個聚苯乙烯核之間的融合�����,最終得到含有多個聚苯乙烯衛星膠體的爆米花狀膠體分子(圖2����,路線1)�。在AXn型膠體分子制備中�����,先向種球分散液中加入苯乙烯反應1小時�����,種球表面殘留的自由基會引發苯乙烯單體原位聚合,產生具有多個聚苯乙烯核的中間體(圖2�,路線2,3-(a))��。高界面張力使得該中間體在水中不穩定,從而驅使多個聚苯乙烯核融合����,形成具有少量����、體積較大的聚苯乙烯核中間體(圖2��,路線2,3-(b))。1小時后,若不進行任何處理繼續反應3小時,會產生聚苯乙烯核再生長過程,得到非交聯的AXn型膠體分子(圖2����,路線2-(c))�����;若加入DVB繼續反應3小時,聚苯乙烯核的再生長過程和聚苯乙烯鏈交聯過程會同時發生,得到交聯的AXn型膠體分子(圖2��,路線3-(c))�。

該工作中,研究人員基于表面成核-核生長機理提出一種新方法制備形貌可控的膠體分子。通過控制苯乙烯和DVB的加入量、加入方式可以調控膠體分子形貌和尺寸���,得到爆米花狀和(交聯的)AXn型(CO2型、NH3型、CH4型等)膠體分子���。在研究范圍內,AXn型膠體分子中n值與苯乙烯含量呈負相關����。融合過程受聚苯乙烯衛星膠體粘度����、油水界面張力以及聚合物鏈移動性三個因素影響����,決定了最終膠體分子的形貌。在無需種球溶脹和表面預處理條件的前提下,該方法可獲得形貌可控的膠體分子��,具有良好的產業化的前景���。

以上相關成果已經入選Langmuir期刊副封面���,論文的第一作者為張微���,通訊作者為宮藝副研究員和田興友研究員�����。該工作得到了中科院青促會、中科院合肥研究院院長基金和安徽省自然科學基金等多個項目資助�����。

文章鏈接:https://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/acs.langmuir.1c02089

圖1.不同形貌膠體分子的形成過程

圖2. 不同形貌膠體分子形成機理

圖2. 不同形貌膠體分子形成機理

圖3. 入選期刊副封面

圖3. 入選期刊副封面

圖2. 不同形貌膠體分子形成機理

圖2. 不同形貌膠體分子形成機理 圖3. 入選期刊副封面

圖3. 入選期刊副封面