<span id="9mlez"><optgroup id="9mlez"></optgroup></span>

近期,中科院合肥研究院健康所聶金福研究員、洪波副研究員生物信息學研究團隊、王宏志研究員課題組與安徽醫科大學二附院趙大海團隊合作在腫瘤早篩領域取得新進展,開發了基于血液cfDNA甲基化的肺結節良惡性無創診斷模型。目前該成果在線發表于國際學術期刊Cancer Science上。

肺癌的早期發現是提高肺癌病人生存期的關鍵。早期肺癌在影像學上表現為肺部結節(直徑≤3 cm的病灶)。由于CT影像檢查的高敏感性,近年來體檢發現肺結節的人越來越多,其中90%以上的肺結節是肺部良性結節或陳舊病變。然而,對于一些磨玻璃樣的結節,由于惡性風險高、存在異質性,單從CT影像很難判斷結節的良惡性。而穿刺活檢有風險,且存在一定假陰性。因此,肺部結節常常被誤診或延遲診斷,造成不必要的手術或耽誤病情。如何無創的檢測肺結節的良惡性是一個重要的科研攻關方向。

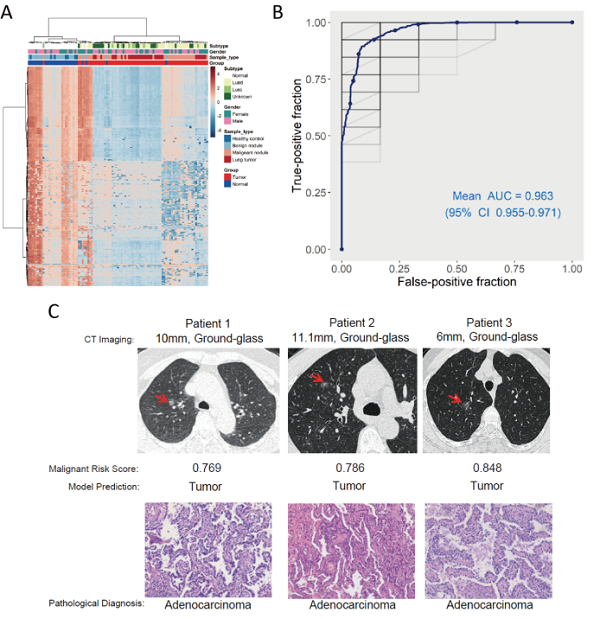

合作團隊利用一種新型的血液游離DNA(cfDNA)全基因組甲基化測序技術(cfMeDIP-seq)發現了肺癌病人與健康人cfDNA差異的甲基化特征區域,并且通過人工智能的方法建立了肺結節良惡性診斷模型,該模型區分肺癌的敏感性和特異性分別達到91.0%和93.3%,提高了惡性肺癌的診斷率。該技術目前正處在臨床轉化階段,有望成為肺結節良惡性無創診斷的有利工具。

該研究成果獲得了中國科學院人才專項計劃、國家自然科學基金、中國科學院合肥物質科學研究院“十三五”重點項目、安徽省重點研發項目、北京腫瘤研究所研究基金、安徽省醫學物理與技術重點實驗室開放基金等項目的支持。

文章鏈接:https://doi.org/10.1111/cas.15052

(A)cfMeDIP-seq甲基化測序發現肺癌患者與健康人cfDNA差異的甲基化位點。(B)利用機器學習建立的肺結節良惡性診斷模型的AUC曲線。(C)肺結節良惡性診斷模型的臨床應用。