<span id="9mlez"><optgroup id="9mlez"></optgroup></span>

近日,中科院合肥研究院等離子體所聚變堆材料及部件研究室丁芳課題組在邊界局域模(ELM)爆發引起偏濾器靶板鎢濺射的機制及其控制研究方面取得新進展。相關成果由博士生陳夏華等人以“The impact of ELM mitigation on tungsten source in the EAST divertor”為題發表在核聚變領域重要期刊Nuclear Fusion上。論文審稿人認為“這是一項與ITER相關的原創性研究,將吸引聚變界廣泛的興趣”。

ELM是托卡馬克高約束模式運行中常見的一種邊界磁流體不穩定性。ELM的爆發不僅會給鎢偏濾器靶板帶來周期性瞬態的強熱流沖擊,其攜帶的高能量粒子流也會造成嚴重的靶板鎢濺射,影響靶板的壽命,產生的鎢雜質會污染芯部等離子體,降低等離子體約束性能,因此對ELM的有效控制是ITER和未來聚變堆研究面臨的重大挑戰之一。長期以來,ELM控制的研究主要是以降低到達偏濾器靶板的峰值熱流和粒子流為目標,對熱流粒子流如何導致靶板材料的濺射及其控制效果并不清楚,給鎢雜質源的控制和將來聚變堆偏濾器壽命的評估帶來了很大的不確定性。

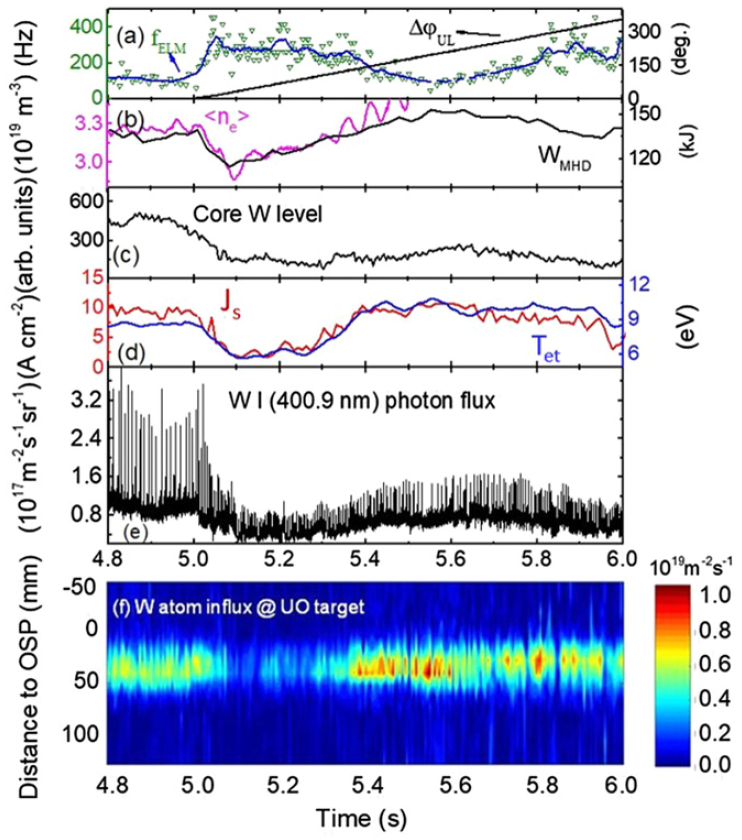

課題組利用EAST偏濾器重雜質光譜診斷,實現了對偏濾器靶板表面ELM鎢濺射過程的分辨和定量;進而從時間特征和強度變化兩方面初步闡明了ELM鎢濺射過程的基本規律和主要控制參數,揭示了ELM鎢濺射過程與熱沉積過程的主要差異;系統對比了自然ELM變化、RMP控制、LHW控制三種條件下靶板鎢濺射過程隨主要參數的變化規律,發現上游臺基等離子體參數和邊界輸運過程的不同變化是造成靶板上不同ELM鎢濺射控制效果的重要因素。此外,EAST上的實驗結果還顯示,ELM的控制過程不可避免地對偏濾器等離子體狀態產生影響,在一定條件下,觀測到RMP在實現ELM顯著緩解的同時,也促進了偏濾器等離子體脫靶,從而抑制了ELM之間(inter-ELM)的穩態鎢濺射。

這些研究結果不僅有助于EAST高約束模等離子體運行中鎢雜質源的控制,也可以為ITER和將來聚變堆的ELM控制優化和偏濾器壽命的預測評估提供參考。相關成果也在第18屆國際面對等離子體材料部件大會(18th International Conference on Plasma-Facing Materials and Components for Fusion Applications,PFMC-18)的邀請報告中進行了介紹。

論文鏈接:https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1741-4326/abe697/pdf

EAST鎢偏濾器外靶板上的鎢濺射速率隨RMP(n=1)相位差ΔφUL的變化