<span id="9mlez"><optgroup id="9mlez"></optgroup></span>

近期,中科院合肥研究院強磁場中心王俊峰課題組在生物蛋白模板調控納米晶體生長及應用領域取得進展,制備出造影效果好、生物安全性高、方法簡單的造影劑,具有很好的商業前景。相關研究成果以“In Situ One-Pot Synthesis of Fe2O3@BSA Core-Shell Nanoparticles as Enhanced T1-Weighted Magnetic Resonance Imagine Contrast Agents”為題發表在國際期刊ACS Applied Materials & Interfaces雜志上。

磁共振造影劑是通過內外界弛豫效應和磁化率改變生物組織信號的強度,提高磁共振成像(MRI)的圖像分辨率。磁共振造影劑按增強類型可分為陽性(T1)與陰性(T2)造影劑兩大類。目前臨床上常用的釓基造影劑(Gd-DPTA,陽性造影劑)在體內可能會釋放少量的游離Gd離子,產生較嚴重的毒副作用。超小尺寸(小于5nm)的氧化鐵納米顆粒具有良好的生物相容性,被認為是釓基造影劑的理想替代品。然而,目前制備小尺寸(小于5nm)氧化鐵磁性納米顆粒通常涉及到有機溶劑的使用,更換親水性配體比較復雜,合成效率低等問題。因此開發制備方法簡單、具有更好生物相容性、更強T1增強效果的氧化鐵納米顆粒仍然具有很大挑戰。

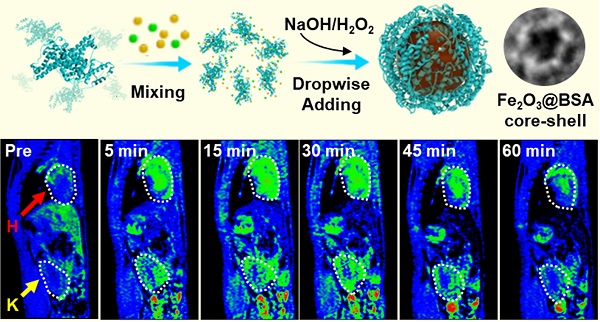

在該項研究中,研究者基于牛血清白蛋白(BSA)自組裝形成的籠狀蛋白結構調控磁性納米材料尺寸,室溫條件一步成功得到均勻的、單分散的、超小尺寸(3.5nm)的Fe2O3@BSA納米顆粒,并確認了納米顆粒表面籠狀BSA超分子結構的存在。相比Gd-DPTA,該納米顆粒的T1造影效果更好并且更持久,另外得益于BSA的包覆,該納米顆粒在體內可以快速代謝經由尿液排出,具有很好的生物安全性,且制備方法簡單高效未來極具商業前景。

博士生許帥為文章的第一作者,王俊峰研究員、馬坤博士、錢俊超副研究員為文章的通訊作者。該項研究獲得國家自然科學基金和科技部重大專項的支持。

文章鏈接:https://dx.doi.org/10.1021/acsami.0c13825。

籠狀BSA超分子結構及體內磁共振血管成像效果圖