<span id="9mlez"><optgroup id="9mlez"></optgroup></span>

近年來,中科院合肥研究院智能所離子束生物工程與綠色農業中心吳麗芳研究團隊在納米硒的微生物合成機制解析和應用方面取得系列進展:闡明了納米硒的微生物合成機制,篩選出多種高耐受亞硒酸鈉微生物菌株以及具有當前最高合成效率的微生物菌株。在此基礎上,團隊還研制出新型納米硒肥,能夠有效提高農產品的附加值,具有良好的應用前景。

硒(Se)是人和動物維持生命不可缺少的微量元素之一,在維持機體健康和預防疾病中起著至關重要的作用。我國13個省市的營養調查表明,成人平均硒攝入量僅為26.63微克/天,僅為推薦日攝入量的一半。因此,現階段我國人民群眾缺硒現象普遍存在。飲食補硒是改善硒攝入不足情況的最有效方式。與無機硒和有機硒相比,納米硒生物活性更高,毒性更低,是最安全有效的補硒方式。

微生物還原法合成的納米硒性質穩定,且比化學法合成的納米硒具有更好的生物活性和保健功能。目前已發現許多微生物可將無機硒還原為納米硒,但是,這些微生物對無機硒的耐受性普遍不高(最大硒耐受濃度≤100mM),且還原速度慢,亟需篩選對無機硒耐受性更強、轉化速率更快的菌株應用于納米硒生產。

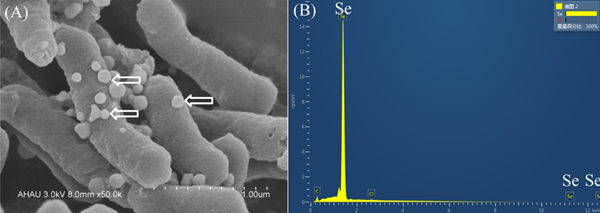

鑒于此,研究人員前期通過選擇性培養,分離出多株對亞硒酸鈉具有強耐受性的細菌菌株- Alcaligenes faecalis Se03和Proteus mirabilis YC801。這些菌株對亞硒酸鈉的耐受性均超過180mM,36-48小時即可將亞硒酸鈉還原成為納米硒,具有較好的應用前景。同時,隨著篩選工作的深入,研究團隊成功篩選到對亞硒酸鈉具有超強耐受性的菌株-普羅威登斯菌Providencia rettgeri HF16。該菌株具有快速的納米硒合成能力,在含5mM亞硒酸鈉的培養基中培養2小時,即開始合成納米硒,24小時即可將95%的亞硒酸鈉還原生成納米硒,為目前報道的最高合成效率。

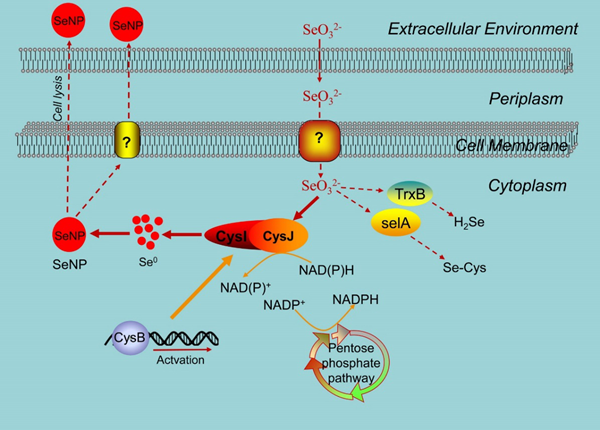

團隊進一步分析了納米硒的微生物合成機制。iTRAQ定量蛋白質組學分析表明,菌株Providencia rettgeri HF16合成納米硒的過程中,硫酸鹽同化途徑關鍵蛋白(CysB,CysH,CysN,CysJ和 CysI等)均顯著上調,酶活分析結果也進一步確證了這一結論,即該菌株對亞硒酸納的還原通過硫酸鹽同化途徑進行。

與此同時,團隊還對納米硒的產業化應用進行了探索,成功研制新型納米硒肥,在山東壽光蔬菜基地及江淮園藝試驗基地進行了田間試驗。結果表明,新型納米硒肥不僅可以提高作物葉片SPAD值、干物質積累量及產量, 改善可溶性糖、糖酸比、維生素C和可溶性蛋白等營養品質指標,果實內硒含量也達到國家富硒農產品標準。

相關研究成果分別發表在Int. J. Mol. Sci.和J. Hazard. Mater.上。部分研究獲得了國家自然科學基金、中科院STS項目、安徽省自然科學基金等項目的支持。

文章鏈接:

https://www.mdpi.com/1422-0067/19/9/2799

https://www.mdpi.com/1422-0067/19/12/3809

https://doi.org/10.1016/j.jhazmat.2020.124690

圖1 菌株 HF16合成的納米硒的掃描電鏡照片(A)和EDX能譜分析結果(B)

圖2 菌株 HF16合成納米硒的分子機制圖示