<span id="9mlez"><optgroup id="9mlez"></optgroup></span>

近期,中科院合肥研究院固體所納米材料與器件技術研究部發展了一種超快水相MoO3-x量子點合成及其氧缺陷調控的方法。通過在常溫下將前驅體和配體水溶液快速攪拌混合,實現了MoO3-x量子點超快速合成(5s),量子點的氧缺陷濃度可以通過調節配體的量來精確調控,同時量子點可以作為近紅外熒光探針實現低濃度下的過氧化氫熒光檢測。相關成果發表在Nanoscale Horizons 上。

近年來,量子點,尤其是碳量子點,由于其獨特的發光特質以及良好的生物相容性,在生物熒光傳感領域被廣泛關注。然而,目前應用于生物傳感量子點的合成過程通常十分復雜,同時這些量子點的熒光響應大部分都處于可見光區域,該區域光的生物組織穿透能力不強,并且還會受到生物大分子的熒光干擾,這進一步限制了它的實際應用。而光組織穿透效率最高且低熒光干擾的光譜區域處在近紅外區域。因此,迫切需要開發一種易于制備的近紅外熒光響應的量子點材料來解決上述問題。

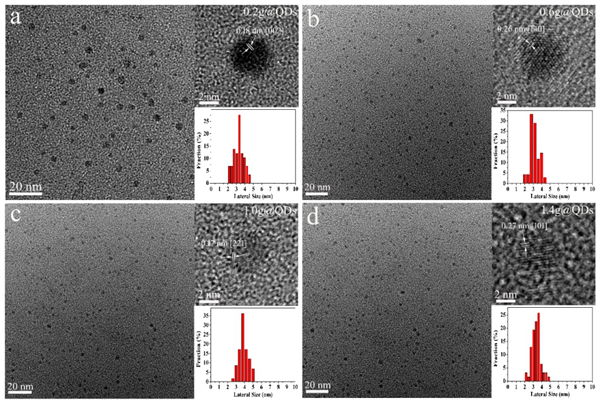

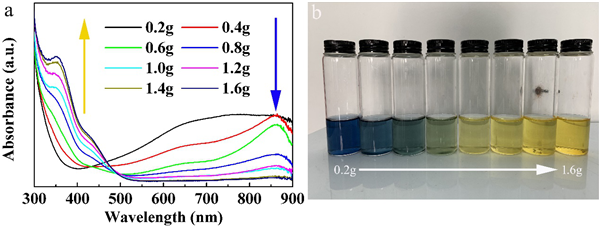

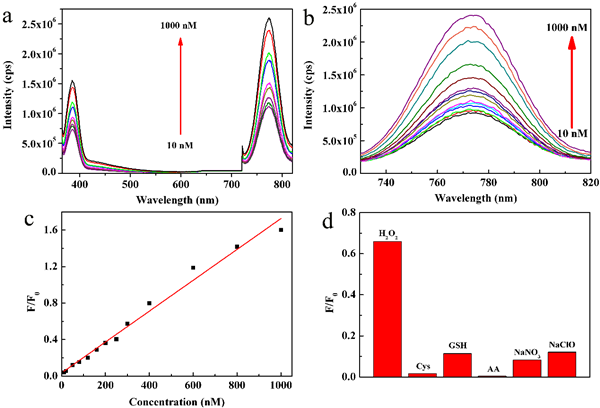

為此,固體所科研人員開發了一種超快速合成MoO3-x量子點的方法,將鹽酸和巰基丁二酸溶液快速加入到鉬酸銨溶液中,在室溫下快速攪拌5秒即可得到水相MoO3-x量子點。合成的量子點具有均勻的尺寸,平均尺寸在3.5nm到4nm之間,其氧缺陷濃度和光性能可以通過配體的加入量來精確控制,這是由于配體中的巰基基團和羧基基團與量子點的表面競爭吸附所導致的。同時,合成的量子點在340nm波長的光激發下有近紅外770nm左右的熒光響應,該熒光可作為近紅外熒光探針檢測過氧化氫,其檢測限為3nM,比目前的近紅外熒光探針低一個數量級。該研究為水相量子點的合成、氧缺陷的調控以及高效的近紅外熒光探針的研究提供了新的思路。

上述工作得到了國家自然科學基金等項目的支持。

文章鏈接:https://pubs.rsc.org/en/Content/ArticleLanding/2020/NH/D0NH00394H#!divAbstract

圖1. 不同配體量合成的MoO3-x量子點的透射電鏡圖、高分辨透射電鏡圖以及尺寸分布。

圖2. 不同配體量合成的MoO3-x量子點的光吸收曲線和光學照片。

圖3. 量子點的熒光強度與過氧化氫濃度線性關系以及其選擇性研究。