<span id="9mlez"><optgroup id="9mlez"></optgroup></span>

近期,固體物理研究所劉長松研究員課題組在鎢基合金中替代合金元素、合金元素混合自間隙原子與氦相互作用方面取得重要進展。相關工作發表在聚變領域著名期刊Nuclear Fusion上。

鎢因具有高熔點、高熱導和低濺射率等優點被視為是聚變堆中面向等離子體材料最有前景的候選材料。在聚變反應堆環境中,中子和氦等離子體的輻照將在鎢中產生大量的自間隙原子和空位,它們不可避免地與合金溶質原子相互作用,形成混合自間隙或替代溶質原子。溶質原子與氦原子的相互作用將影響兩者的行為,最終導致溶質沉淀和He氣泡的形成,并最終影響材料性能,但其微觀機理尚不清楚。

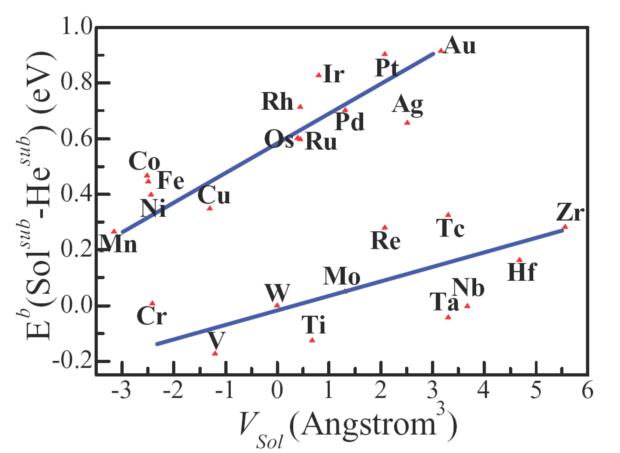

為此,課題組研究人員基于密度泛函理論方法研究了鎢中溶質原子(3d、4d和5d過渡金屬原子)與自間隙原子形成的混合自間隙原子及替代位合金原子與間隙和替代位氦原子相互作用。研究發現,絕大多數合金原子的添加容易與最穩定的<111>自間隙原子結合形成<111>混合自間隙,或導致<111>發生轉動形成<110>混合自間隙。混合自間隙原子與材料中的間隙氦原子的結合能均大于1.0eV,可成為間隙氦原子的捕獲點。當合金原子替代格點鎢原子時,替代合金原子(除Ti, V, Nb, Ta, Cr外)也可成為間隙或替代氦原子的捕獲點。其中,5d過渡金屬替代溶質原子與替代氦原子結合最強,4d其次,3d最弱,其結合能與替代后導致的晶格體積變化存在正相關。因此,無論鎢中合金原子以何種形式存在對氦原子總是具有吸引作用,都可導致氦原子的聚集,最終形成氦泡。

該研究結果對正確選擇合金元素來盡可能減少材料中的氦泡形成,從而改善鎢合金力學性能和提高材料抗輻照性能具有重要意義。

該工作得到科技部重點研發計劃項目和國家自然科學基金等項目支持。

文章鏈接:https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1741-4326/aaf297

替代合金原子和最近鄰替代氦原子的結合能與替代引起的晶格體積變化的關系