<span id="9mlez"><optgroup id="9mlez"></optgroup></span>

近日,等離子體所聚變堆材料科學與技術研究室工程團隊在鎢銅平板面向等離子體部件(PFC)設計和研制方面取得一系列新的進展:

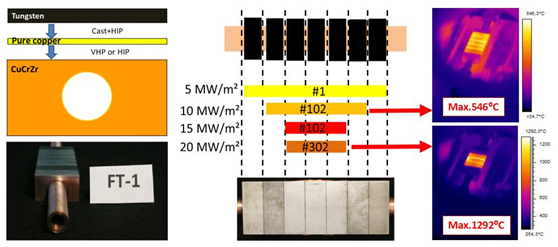

相對于鎢銅穿管結構部件(W/Cu-monoblock),鎢銅平板部件具有換熱效率高、制造工藝相對簡單和成本較低等優點。研究團隊首先應法國原子能委員會(簡稱CEA)要求改進提高了基于EAST平板工藝的連接質量,并制作了測試模塊(圖1)。由CEA委托獨立第三方開展的高熱負荷試驗表明:測試模塊承受住了102次10MW/m2,102次15MW/m2和302次20MW/m2熱負荷的輻照。10MW/m2輻照時鎢表面的最高溫度低于550℃,表現優良;而在20MW/m2輻照時最高溫度超過了1200℃,輻照后發現純銅中間適配層發生了蠕變收縮,這與該簡單冷卻結構的換熱能力有限相一致。

為此,研究團隊開展了新型超蒸發強化換熱結構模塊的設計和研制工作。提出了橫肋+縱肋強化換熱復合結構設計方案,并首次采用一步熱等靜壓法制備出了W/Cu/CuCrZr/316L連接性能良好的平板模塊(圖2)。降低了ITER平板部件制造采用的“爆炸焊+高溫釬焊”兩步工藝帶來的潛在質量控制問題,尤其是針對10MW/m2以上的高熱負荷應用場合。初步測試表明:模塊成功經受住了80次10MW/m2+10次15MW/m2+10次20MW/m2的熱負荷沖擊,實驗測得鎢表面的最高溫度分別為370℃、580℃和760℃,換熱能力大幅提高。

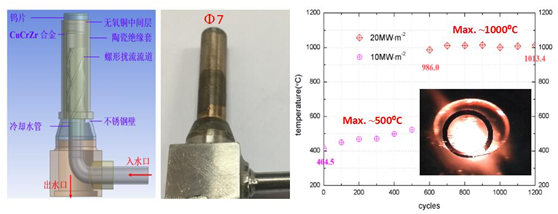

研究團隊還針對偏濾器朗繆爾探針不易冷卻和在高溫等離子體中迅速燒蝕損壞的問題,首次提出了噴射水冷鎢銅平板探針的設計方案,開展了研制和測試工作(圖3)。試制探針經受住了600次10MW/m2和600次20MW/m2的高熱負荷疲勞試驗,在兩種熱流密度下鎢表面的最高溫度分別約為500℃和1000℃,表明該探針具備了10MW/m2熱流下的可靠工作能力。

研究團隊已經為雙肋強化換熱部件和水冷探針的設計和制造技術申請了多項國家發明和國際專利。為了將成果盡快投入EAST和WEST實況測試和工程應用,研究團隊正在結合兩個裝置的具體情況,優化相關工程設計,深入開展臺面實驗工作。

這是該研究團隊繼2014年采用熱等靜壓法為EAST成功研制并批量生產了10MW/m2級鎢銅穿管部件(W/Cu Monoblock PFC)和5MW/m2級鎢銅平板部件(W/Cu Flat-tile PFC),2016年研制的W/Cu穿管模塊通過了ITER的10MW/m2和20MW/m2級輻照測試,2018年獲得法國CEA的WEST穿管部件采購制造合同之后取得的新成果。

鎢銅平板結構-1:簡單水冷設計

鎢銅平板結構-2:超蒸發強化換熱設計

鎢銅平板結構-3:噴射水冷朗繆爾探針