<span id="9mlez"><optgroup id="9mlez"></optgroup></span>

近期,固體所伍志鯤研究員與中國科學技術大學楊金龍教授等合作,在金納米團簇合成以及結構與熒光性能關聯研究方面取得新進展,相關工作以Fcc versus Non-fcc Structural Isomerism of Gold Nanoparticles with Kernel Atom Packing Dependent Photoluminescence為題,作為VIP(very important)和封面論文(見圖2)發表在Angewandte Chemie International Edition期刊上。該工作的共同第一作者為博士后莊勝利和副研究員廖玲文。

眾所周知,由于碳成鍵的多樣性,構造異構現象在有機化合物中很常見。對于團簇的構造異構,理論上也有較多研究。但對于固/液相金屬納米團簇(超小金屬納米粒子)而言,由于精準合成和表征的困難,直至2015年才發現首例構造異構體。金屬納米團簇“構造異構”現象的發現,吸引了研究人員的興趣,催生了一系列后續研究。但在考慮配體的情況下,科研人員尚未獲得第二例真正意義上的金屬納米團簇構造異構體。是否還存在其它嚴格意義上的構造異構體,尤其是否存在內核原子排列方式顯著不同的構造異構體還有待證實。內核原子排列方式對光致發光的影響也是一個根本性的、饒有興趣的課題。

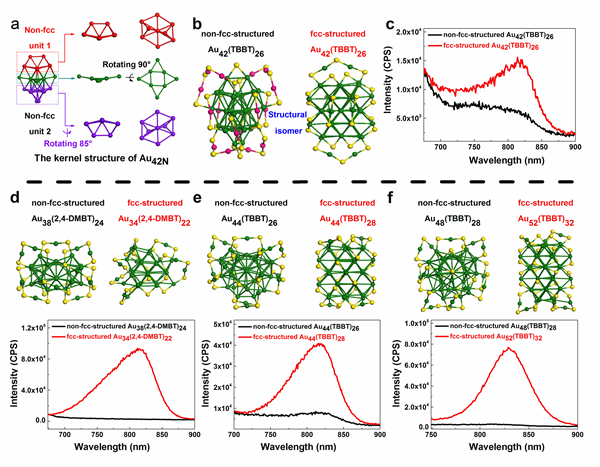

最近,伍志鯤課題組在前期工作基礎上(Nat. Commun., 2015, 6, 667; Nanoscale, 2017, 9, 14809)開展了研究,探討了這些問題。他們通過發展一種新的合成方法——離子誘導法(在該方法中,需加入外來離子誘導生成新的團簇),制備了一個新的Au42(TBBT)26團簇。質譜等表明這個新團簇與已有的Au42(TBBT)26團簇(Chem. Sci., 2018, 9, 2437)具有相同的組成,而單晶X-射線衍射分析表明它們具有不同的內核原子排列方式:現有的Au42團簇內核原子具有面心立方(fcc)排列結構,而新合成的團簇內核原子具有扭曲鏡像對稱結構(這個結構在團簇中以前未曾發現,見圖1a),因而它們是真正意義上的構造異構體,并且內核原子排列存在顯著區別(面心立方 vs非面心立方,見圖1b)。構造異構體由于組成相同,可排除組成的影響研究結構與性能的關聯,因而非面心立方的Au42團簇的獲得為探究結構與發射的關聯提供了很好的機會。具有fcc結構的發光納米粒子報道的很少(配體本身有熒光的除外),因而通常認為fcc結構可能不利于發射。出乎意料,實驗揭示非面心立方結構的Au42團簇的發射強度要弱于面心立方結構的Au42團簇(圖1c),暗示著面心立方結構并不一定不利于發射。進一步對三組結構不同(fcc vs non-fcc)而尺寸相近的團簇(非fcc的Au44(TBBT)26與fcc的 Au44((TBBT)28,非fcc的Au38(2,4-DMBT)24 (2,4-DMBT = 2,4-dimethylbenzenethiolate,2,4-二甲基苯巰基) 與fcc的Au34(2,4-DMBT)22,非fcc的Au48(TBBT)28與fcc的Au52(TBBT)32)的光致發光情況進行考察(見圖1d-f),均發現fcc結構團簇的發射要強于非fcc結構的團簇(見圖11d-f)。

這個工作的重要性和意義在于:(1)發展了一種新的合成方法-離子誘導法;(2)獲得了三個新的團簇(non-fcc Au42(TBBT)26, Au34(2,4-DMBT)22 and Au38(2,4-DMBT)24),并進行了精準表征;(3)第一次發現金納米團簇內核原子具有扭曲鏡像對稱結構;(4)第一次發現了內核原子排列顯著不同(fcc vs non-fcc)的構造異構體;(5)第一次揭示內核原子排列顯著影響團簇熒光性質。

該項目獲得了國家自然科學基金、中科院合肥物質科學研究院十三五重點規劃、固體所所長基金等項目資助。

文章鏈接:https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/anie.201813426

圖1. 團簇的結構與熒光性能的關聯。a) non-fcc Au42內核結構圖; b) 非fcc 和 fcc Au42(TBB)26結構異構對比圖; c) 非fcc 與 fcc Au42(TBB)26光致發光對比圖; d) 非fcc Au38(2,4-DMBT)24 和 fcc Au34(2,4-DMBT)22的結構與光致發光對比圖; e) 非fcc Au44(TBBT)26 和fcc Au44(TBBT)28的結構與光致發光對比圖; f) 非fcc Au48(TBBT)28 和 fcc Au52(TBBT)32的結構與光致發光對比圖

圖2. 封面論文圖片