近期,固體所環境與能源納米材料中心在常溫常壓下電催化氮氣還原方面取得新進展。利用催化劑和電解質的相互作用,在抑制催化劑產氫活性的同時,提高了其催化氮氣還原的能力。相關工作發表在期刊Advanced Energy Materials上。

氨是一種重要的化工原料,廣泛應用于工業、農業,同時,也是一種重要的儲能中間體和無碳能源載體。目前,工業上合成氨主要采用哈伯-博施(Haber-Bosch)法,該方法需要在高溫高壓(300~500℃、200~300atm)下進行,耗能大,年均能耗約占到世界能源總消耗的1~2%。而且,Haber-Bosch法需要高純度的氫氣作為原料;而高純度的氫氣一般是通過礦物燃料轉化而來,其過程會排放大量的CO2(約占到溫室氣體年排放量的1.5%)。因此開發高效、低能耗、清潔的合成氨技術有重要意義。電催化固氮理論上可在常溫常壓下進行,且以水和氮氣作為原料,因此被認為是一種潛在的替代工業合成氨的技術。目前,電化學固氮面臨的一個主要挑戰是效率太低(產氨速率和法拉第電流效率),主要是因為在常溫常壓下,N2中的氮氮三鍵非常牢固,氮氣加氫還原反應很難進行,且析氫電位和氮還原電位非常接近,析氫作為競爭反應會嚴重制約氮還原合成氨的效率。因此,兼顧并平衡氮活化和析氫競爭反應對于電化學固氮催化劑的設計和選擇非常重要。

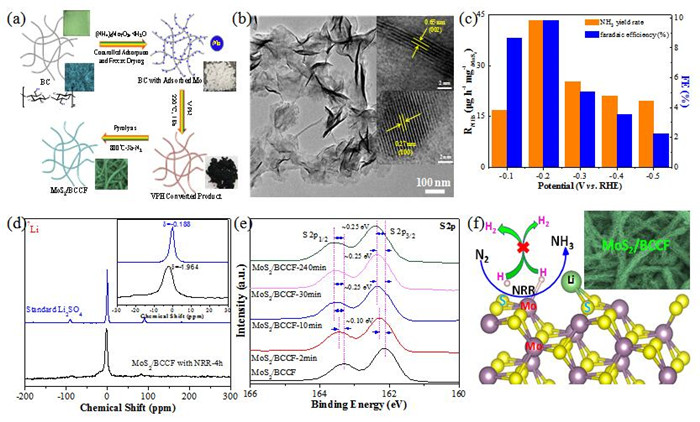

二硫化鉬(MoS2),是一種經典的二維材料,在電催化產氫反應(HER),O2還原反應(ORR),CO2還原反應(CO2RR)等方面都有很好的催化性能。但其在電催化氮氣還原方面還是效率太低,因為它的HER催化活性會明顯抑制氮氣還原反應(NRR)活性。二硫化鉬的產氫的活性位點主要歸因于邊緣的硫(S),考慮電解質與催化劑的相互作用,選用含鋰電解質,與邊緣的S形成強的“Li-S”鍵和作用,結合理論計算,科研人員通過吸附、氣相水熱、高溫退火三步,合成了均勻分布在纖維素上的二硫化鉬納米片(MoS2/BCCF)。

實驗表明:常溫常壓下,用0.1 M Li2SO4 溶液作為電解質,在-0.2 V電位(相對于標準氫電位)下,MoS2/BCCF產氨效率達到 43.4 μg h-1 mg-1,法拉第效率為 9.81%。相較于在0.1 M Na2SO4電解液中(不含鋰的電解液),產氨效率和法拉第效率分別提高了8倍和18倍。此外,通過對反應后的催化劑進行了固態核磁鋰譜和XPS S2P 高分辨譜圖的表征,證明了反應過程中強“Li-S”的形成。此研究工作利用電解質和催化劑的相互作用,很大地提高了電催化產氨效率,為未來常溫常壓下電催化合成氨技術的發展提供了新的思路和想法。

該項工作得到了國家自然科學基金和中國科學院創新研究團隊國際合作項目的資助。

文章鏈接:https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/aenm.201803935.

(a) MoS2/BCCF催化劑合成過程示意圖;(b) MoS2/BCCF的TEM表征(插圖為HRTEM);(c) MoS2/BCCF在不同電位下產氨效率和法拉第效率;(d) MoS2/BCCF反應后的固態核磁鋰譜;(e) MoS2/BCCF反應不同時間后XPS S2P 高分辨譜圖;(f) MoS2/BCCF電催化N2還原反應示意圖。