<span id="9mlez"><optgroup id="9mlez"></optgroup></span>

在未來聚變堆中,氚通過第一壁滲透進入冷卻劑是影響氚自持以及裝置核安全的重要問題。近日,等離子體所周海山課題組從工程實際出發,通過實驗研究對ITER-like面向等離子體部件提出了新的氚滲透機制和解決方案,并以Letter形式發表在Nuclear Fusion雜志上(Nucl. Fusion 59 (2019) 014003)。

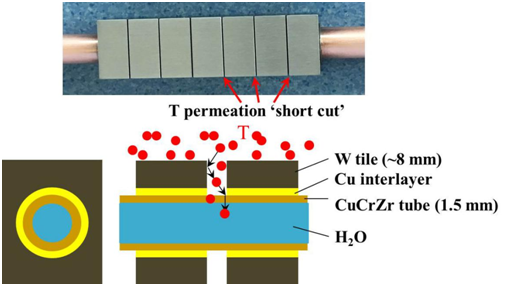

國際熱核聚變實驗堆ITER在設計面向等離子體部件(PFC)時,優先考慮部件的熱負荷承受能力,出于降低應力的目的,面向等離子體材料鎢被分割成小瓦塊并制備成串(monoblock)或者平板(flat tile)型單元。目前大量的示范堆PFC設計也參考了ITER。這些ITER-like的部件在承受熱負荷方面表現優異,但是瓦塊間存在的縫隙將熱沉材料暴露在堆內環境中。而邊界等離子體中存在極其復雜的原子分子物理過程,雖然受磁場約束的離子不會直接轟擊到熱沉,但邊界還有大量不受約束的載能中性粒子與熱沉直接相互作用,引起“超滲透”現象,使氚的滲透量呈量級的上升。

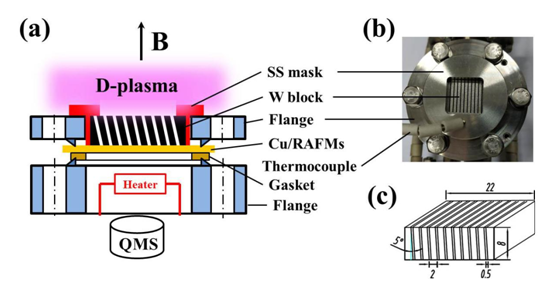

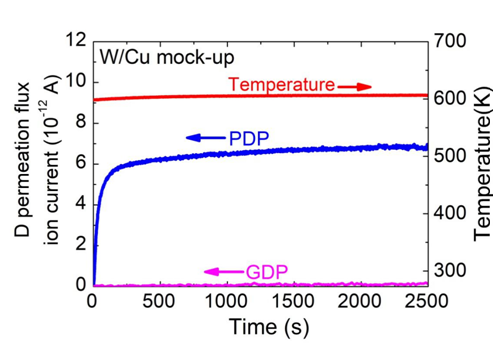

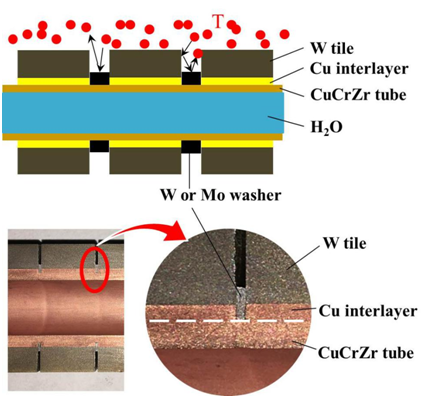

課題組在直線等離子體裝置中精心設計了傾斜縫隙的鎢模塊模擬聚變堆PFC工況,以銅以及國產低活化鋼CLF-1為樣品開展了氘原位滲透實驗。結果表明在現有ITER的PFC設計下,裝置運行時氫同位素氚經鎢塊之間縫隙滲透進入冷卻管道的問題可能被嚴重低估。課題組也針對這一現象提出了解決方案,其中最簡單的方法就是使用鎢或鉬環填充鎢串瓦塊間縫隙,阻氚的同時可對瓦塊精確定位,該方案已經實現工程化并應用于EAST偏濾器的鎢銅部件的批量制造中。

該研究是國際上首次實驗證明ITER-like PFC的等離子體加速氫同位素滲透行為,兩位審稿人分別指出“該結果向聚變研究人員傳遞了重要信息”“需要聚變界更多的人知曉這一問題”。鑒于該項工作對于ITER和DEMO的PFC設計以及運行安全的重要參考價值,周海山博士已獲邀請在今年12月在美國舉行的第26屆國際托卡馬克物理活動偏濾器/刮削層(ITPA-DSOL)會議作口頭報告以及明年5月在荷蘭舉行的第17屆面向等離子體材料和部件大會(PFMC)上作大會邀請報告。

本研究得到了ITER專項以及國家自然科學基金項目的支持。

論文鏈接: http://iopscience.iop.org/article/10.1088/1741-4326/aaefd0

氚在ITER-like PFC中的“超滲透”路徑

鎢采用斜縫設計,保證結構/熱沉材料不會直接暴露于等離子體

原位探測的滲透信號

可有效降低氚滲透的“EAST方案“