<span id="9mlez"><optgroup id="9mlez"></optgroup></span>

近期,安光所謝品華研究員課題組在寬帶腔增強吸收光譜技術及農田HONO排放通量研究方面取得重要進展,相關研究成果發表在國際刊物Atmospheric Environment上(2019, 196:10-19)。

HONO作為OH自由基的前體物,在大氣中扮演著重要角色,因其對臭氧和光化學煙霧形成的促進作用而引起科學界廣泛關注。近年來大量研究結果顯示,HONO對于OH自由基的貢獻不單單表現在清晨,甚至全天都有重要意義,對OH自由基初始來源的貢獻在50%(夏季)至80%(冬季)。考慮HONO已知源匯,通過模式計算得到的模擬值和實際外場觀測值差異較大,尤其是白天的HONO濃度,未知源強達到0.06-5ppbv h-1,但對于具體的來源途徑,存在著較大爭議。

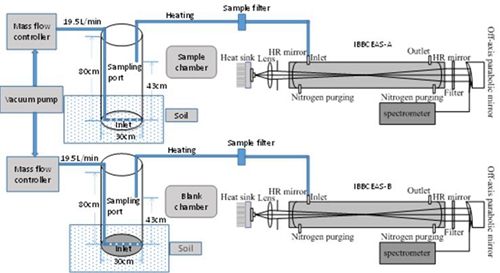

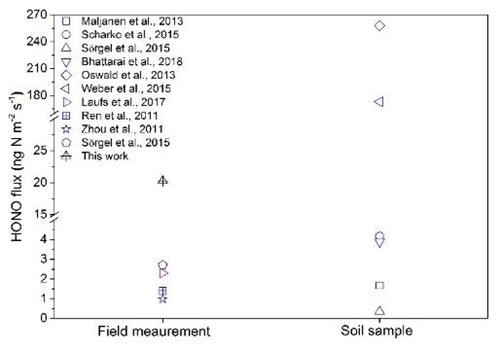

課題組秦敏副研究員、唐科等人首次將動態箱法結合IBBCEAS技術應用于農田HONO排放通量測量,觀測結果相比文獻中報道的外場結果高一個數量級,揭示了華北平原施肥土壤具有很強的HONO排放潛勢,首次通過外場證實土壤HONO排放區別于其它來源。Atmospheric Environment的兩位審稿專家對研究工作給予了很高的評價,認為“這是一項用于研究土壤HONO排放構思巧妙的工作。”

該研究工作得到國家自然科學基金重大研究計劃培育項目和國家自然科學基金國際(地區)合作與交流(中英)項目資助。

文章鏈接:https://doi.org/10.1016/j.atmosenv.2018.09.059

動態箱系統結構

與文獻中觀測到的HONO通量的比較

外場觀測周圍環境