<span id="9mlez"><optgroup id="9mlez"></optgroup></span>

近期,等離子體所EAST團隊遠紅外課題組對EAST上共振磁擾動引起密度排出過程中的粒子輸運物理機制進行了深入的實驗研究,獲得重要進展,相關研究成果由博士研究生王守信等人發表在聚變領域頂級期刊Nuclear Fusion上[S.X. Wang et al, Investigation of RMP induced density pump-out on EAST, Nucl. Fusion 58 (2018) 112013]。

對未來聚變裝置如ITER來說,共振磁擾動(RMP)已經成為抑制或削弱邊界局域模的基本方案之一。然而這一過程通常伴隨著芯部和邊界密度的降低,并導致粒子約束水平降低,從而影響聚變效率。由于長脈沖高參數穩態運行是EAST的聚變目標,并且RMP抑制ELMs是ITER的基本方案之一,理解RMP引起的密度排出過程中的粒子輸運物理機制對于提高反應堆的參數具有重要意義。

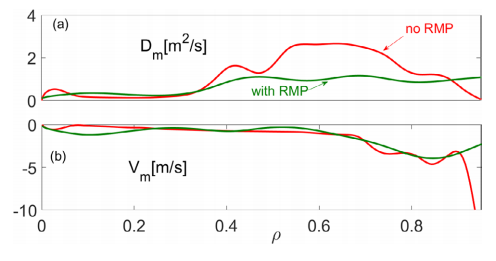

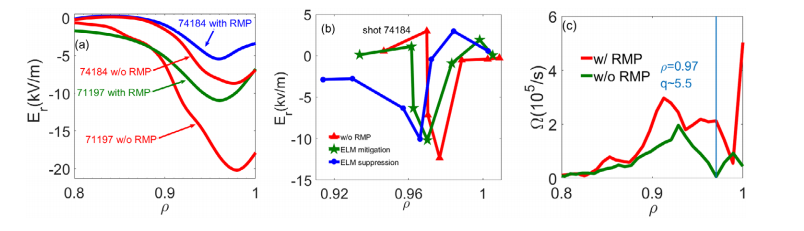

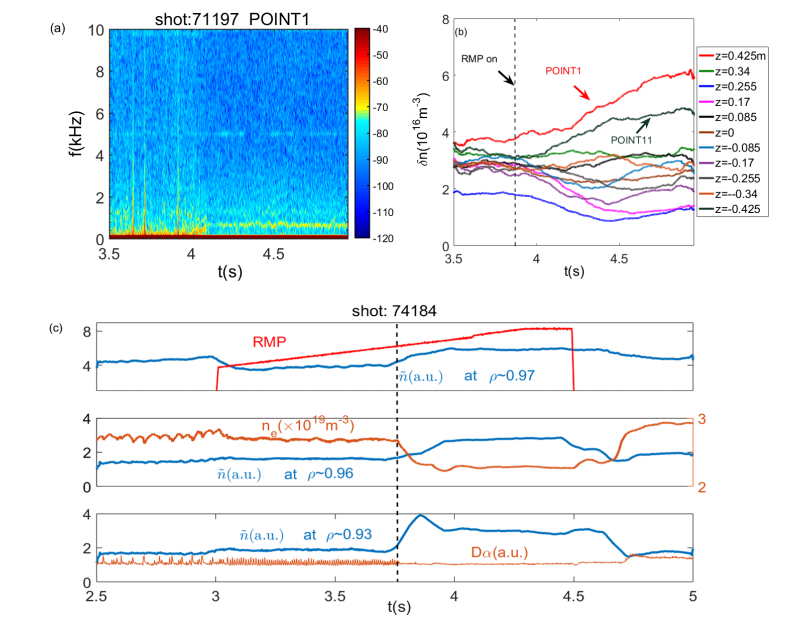

課題組首次在EAST托卡馬克上利用SMBI調制獲得RMP加入前后粒子輸運系數的變化。結果表明,等離子體擴散系數在RMP加入后增加,而向內的對流速度減小,對應著臺基的降低。通過關鍵參數分布計算得到的徑向電場在邊界rho~0.97減小,同時DBS測量到的結果驗證了這一計算結果。由于徑向電場的減小,EXB剪切率在該位置也大幅降低,而剪切率的降低引起了湍流輸運的增加,從而導致了密度的降低。通過十一道偏振干涉儀得到的密度漲落在邊界位置明顯增加,而芯部漲落并未增加,同樣驗證了這一結果。

以上工作得益于等離子體所內各個診斷系統的數據支持和控制組對于實驗運行的大力支持。相關研究受到國家自然科學基金等項目的資助。

論文鏈接:http://iopscience.iop.org/article/10.1088/1741-4326/aae15a

RMP加入后粒子輸運系數的變化

徑向電場以及剪切率在邊界區域減低

RMP加入后邊界區域密度漲落增大