<span id="9mlez"><optgroup id="9mlez"></optgroup></span>

在反應堆服役過程中,鐵基結構材料會遭受高能中子的轟擊,產生大量離位損傷,包括空位(V)和自間隙原子(SIA)。經過長時間的演化,這些離位缺陷會發展為位錯、空洞等大尺寸缺陷團簇,使得材料性能降級甚至失效,不利于反應堆的安全穩定運行。多晶/納米晶材料具備良好的抗輻照性能,這得益于此類材料中高密度的晶界能夠捕獲輻照缺陷并促進其復合,進而降低晶粒內輻照損傷的累積。為了認識并預測多晶材料內輻照損傷的微結構演化過程,必須對輻照缺陷與晶界的跨尺度相互作用機理進行探究。

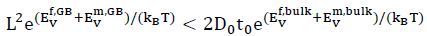

在以往的多尺度模擬中,人們往往將晶界抽象為沒有具體結構的二維平面,因而采用靜態計算獲得缺陷與晶界的相互作用參數,如形成能、結合能、遷移能壘等,以此來表征晶界的結構特征以及缺陷的演化特性。但晶界特征的多樣性使得不同種類的晶界往往呈現出截然不同的局域結構與缺陷性質。如果將這些性質簡單地抽象為單一的作用參數,會遺漏掉許多與缺陷相關的原子信息,進而影響長時間尺度下缺陷演化的正確預測。鑒于此,科研人員發展了一種既能分辨晶界處缺陷性質的空間位置相關性,又能粗粒化處理遠離界面區域缺陷演化的模擬方法,即所謂雜化LKMC和OKMC模擬技術(圖1)。

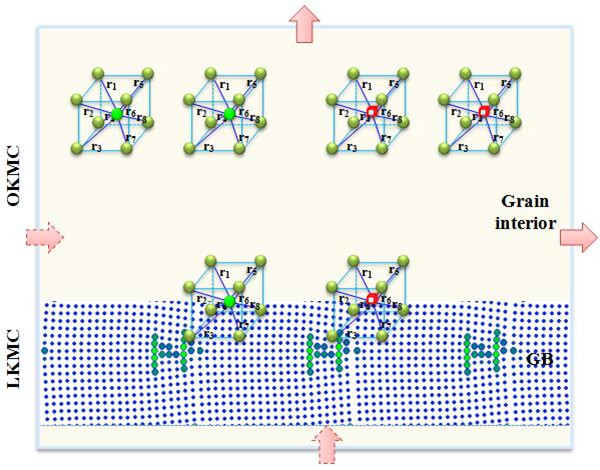

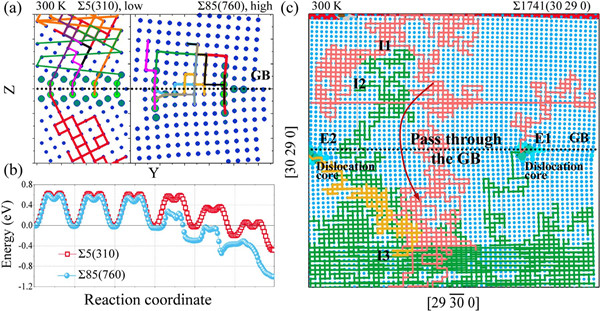

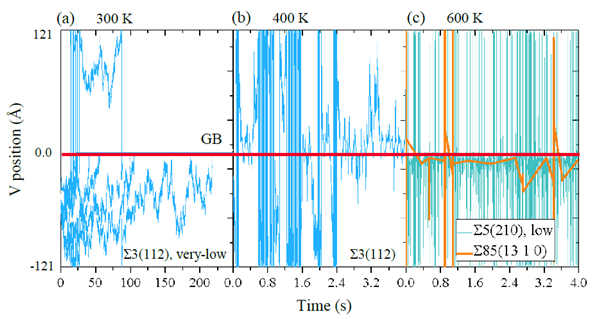

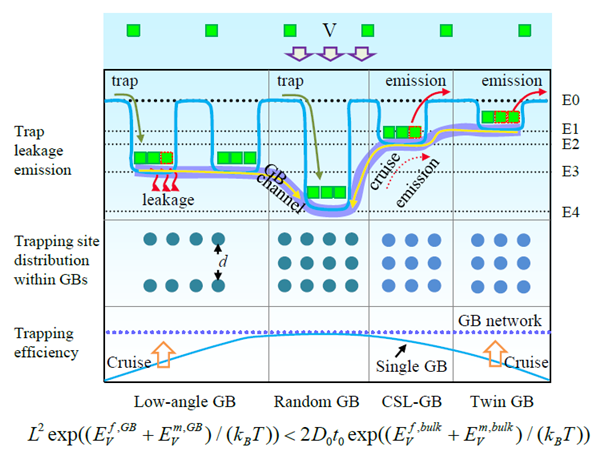

利用該技術,科研人員對鐵晶界中輻照缺陷的累積機制進行了探究。由于晶界對間隙原子的偏置吸收往往會致使空位被滯留在晶粒內部,因此對空位的消除能力成為晶界抗輻照性能的重要指標。于是,在此項研究中,科研人員重點關注了空位與晶界的相互作用過程。研究發現:(1)在高溫下,除了已知的晶界對空位的捕獲之外,還存在空位發射和泄露這兩個原子過程,這些過程的發生取決于晶界特征(圖2);(2)常規大角/小角晶界具備較高的空位捕獲效率。對于極端小角晶界,空位能夠直接穿過位錯核心之間的類塊體區域,這種泄露效應削弱了此類晶界對空位的捕獲和容納能力(圖2);(3)由于較低的空位-晶界結合強度,孿晶界和特殊的重位點陣晶界無法有效地抑制空位發射(圖3);(4)通過結合晶粒尺寸與界面內缺陷形成能和遷移能壘,提出了晶粒尺寸與晶界特征的耦合方程: 。

。

在該方程左端,L為晶粒尺寸,EVf,GB和EVm,GB分別為晶界內的空位形成能和遷移能壘,其可用于描述晶界特征。在方程右端,EVf,bulk和EVm,bulk分別為塊體內的空位形成能和遷移能壘,對于給定體系,其為常量。滿足該方程時,通過沿晶界的缺陷巡游使得原本在高能級區域出現的缺陷發射過程被抑制,進而導致材料輻照響應與缺陷-晶界結合強度之間的不確定性(圖4)。

該工作揭示了空位與晶界之間新的相互作用過程以及這些過程之間的耦合,這些結果對于其他多晶體系(如鎢、鉬等)具有普適性,可加深人們對多晶材料輻照響應的認識,并為實驗上基于晶界工程優化材料的抗輻照性能提供機理參考。博士研究生李小林為該文章的第一作者,李祥艷副研究員和吳學邦研究員為文章的共同通訊作者。

上述工作得到了國家重點研發計劃、國家自然科學基金以及合肥研究院院長基金的支持。

圖1. 雜化LKMC和OKMC模擬方法示意圖

圖2. 基于格點動力學蒙特卡洛(LKMC)獲得的晶界附近空位運動軌跡與遷移能圖景。溫度設為300 K。在(c)中,I1、I2和I3代表空位初始位點,E1和E2標記最終位點。

圖3. 基于實體動力學蒙特卡洛(OKMC)模擬獲得的晶界附近空位的運動軌跡:(a-b) Σ3(1 1 2)/[1 1 0],(c) Σ5(2 1 0)/[0 0 1]和Σ85(13 1 0)/[0 0 1]。溫度分別設為300 K、400 K和600 K。水平實線標記晶界面位置。

圖4. 單晶界和晶界網絡附近空位演化示意圖。E0–E4表示晶界內空位能級。主要過程包括晶界處空位捕獲、發射、泄露、巡游以及晶粒尺寸和晶界特征耦合抑制的晶界發射。